Nonostante i continui progressi nelle metodologie di prevenzione e trattamento, l’infiammazione rimane una problematica clinica di comune riscontro. La precisa identificazione della sua sede e dell’estensione è un elemento cruciale per la corretta gestione clinica di un’infezione e per monitorare la risposta alla terapia.

L’infiammazione rappresenta una complessa reazione tissutale a un danno. Questo danno può essere provocato non solo da microrganismi viventi, come batteri, virus o funghi, che portano a un’infezione, ma anche da agenti chimici, fisici, immunologici o da radiazioni.

Si distingue tra infiammazione acuta e cronica, una differenza che non si basa esclusivamente sulla durata del processo, ma anche su specifiche caratteristiche patologiche e cliniche.

L’infiammazione acuta è la risposta immediata e precoce all’insulto, dalla durata relativamente breve, che tipicamente si risolve entro 8-10 giorni, sebbene questo lasso di tempo possa variare. Il suo obiettivo è eliminare la minaccia per l’organismo.

Per convenzione, un’infiammazione che persiste oltre le due settimane è generalmente considerata cronica, potendo durare da diverse settimane fino ad anni.

Il processo acuto è caratterizzato da due componenti regionali principali. La prima riguarda i cambiamenti vascolari locali, che includono vasodilatazione, un aumento della permeabilità vascolare, stasi (un rallentamento della circolazione) e la formazione di essudato. Proprio l’aumentata permeabilità della microvascolatura, unitamente agli altri cambiamenti, porta alla fuoriuscita di liquidi e alla formazione di essudato. Questo fluido extravascolare, tipico di un’infezione acuta, ha un alto contenuto proteico, detriti cellulari e un peso specifico superiore a 1020.

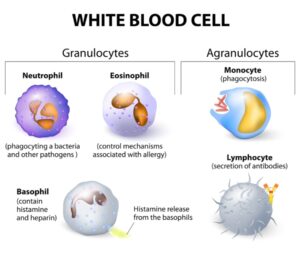

La seconda componente coinvolge eventi cellulari locali: marginatione ed emigrazione dei leucociti (che abbandonano la microcircolazione per accumularsi nel sito della lesione), chemiotassi (la migrazione cellulare verso lo stimolo infiammatorio nel focolaio) e fagocitosi (l’ingestione di detriti e particelle estranee da parte di leucociti polimorfonucleati e macrofagi).

Al contrario, l’infiammazione cronica è definita da una riduzione del numero di leucociti polimorfonucleati e dalla contemporanea proliferazione di fibroblasti con produzione di collagene. L’infiltrato cellulare è prevalentemente mononucleato, composto cioè da macrofagi, linfociti e plasmacellule. Anche in questo caso si riscontra un’alterazione della permeabilità vascolare, sebbene in misura minore rispetto alla forma acuta, accompagnata spesso dalla formazione di nuovi capillari.

Caricamento…

Applicazioni cliniche nella diagnostica per immagini delle infezioni

La diagnosi, la precisa localizzazione e il successivo monitoraggio di un’infezione rappresentano spesso una sfida clinica complessa. I sintomi riferiti dal paziente e i risultati di laboratorio, infatti, possono essere aspecifici e non sempre dirimenti. In questi casi, il ricorso alla diagnostica per immagini diventa fondamentale per ottenere un quadro chiaro della situazione.

Le metodologie a disposizione si dividono essenzialmente in due grandi categorie: le tecniche di medicina nucleare, che studiano la funzione e l’attività metabolica dei tessuti, e le tecniche morfologiche come la radiografia (RX), la tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM) e l’ecografia, eccellenti nel delineare la struttura e l’anatomia. Questi approcci non sono in competizione ma sono complementari, offrendo insieme al medico un quadro diagnostico completo.

La medicina nucleare si avvale di sostanze radioattive (radiotraccianti) che vengono iniettate nel paziente e si concentrano in aree di specifica attività biologica, come i focolai infettivi, rendendoli così visibili attraverso una gamma camera.

Due radiotraccianti storici ma ancora molto rilevanti sono i leucociti autologhi marcati (globuli bianchi del paziente prelevati, “contrassegnati” con un radioisotopo e reiniettati) e il gallio-67 (67Ga).

Leucociti marcati

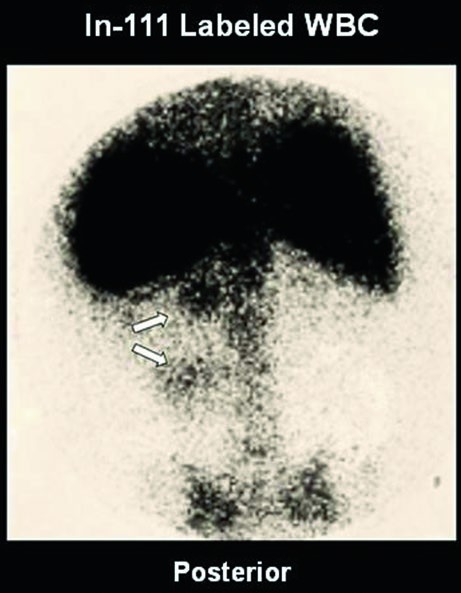

Questo esame sfrutta il naturale istinto dei globuli bianchi, in particolare dei neutrofili, di migrare verso i siti di infiammazione acuta. È la metodica di elezione per sospette infezioni acute, per controllare infezioni post-operatorie e per diagnosticare e monitorare le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI o IBD). Dopo la reiniezione, le immagini vengono acquisite a distanza di poche ore (se si usa il 99mTecnezio) o di 24/48 ore (se si usa l’Indio-111).

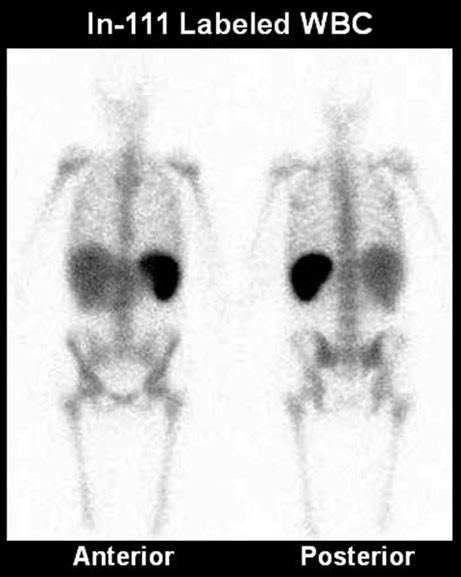

Una distribuzione fisiologica dei leucociti marcati si osserva in milza, midollo osseo, fegato e vescica urinaria.

Caricamento….

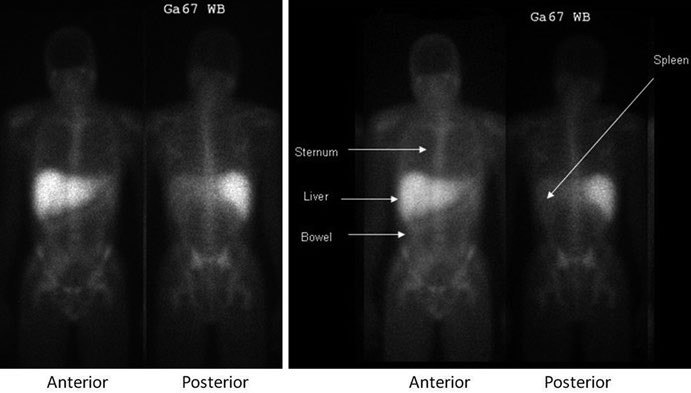

Gallio-67 Citrato

Questo radiometallo ha un comportamento più complesso. Si lega a proteine plasmatiche come la transferrina e si accumula nei tessuti infiammati o neoplastici grazie alla sua affinità per la lattoferrina, una proteina rilasciata dai globuli bianchi. La sua clearance dall’organismo è più lenta, con una significativa escrezione intestinale che può durare giorni. Per questo, le immagini si acquisiscono tipicamente a 48-72 ore dall’iniezione, a volte anche più tardi. Trova il suo impiego ideale nelle infezioni croniche (come l’osteomielite cronica), nella febbre di origine sconosciuta (FUO) di lunga durata, nelle malattie granulomatose (ad esempio la sarcoidosi) e nelle patologie polmonari interstiziali. È inoltre uno strumento prezioso nei pazienti immunodepressi, come quelli con HIV, per identificare infezioni opportunistiche.

La scelta del radiotracciante più appropriato dipende quindi dalla durata presunta dell’infezione, dalla sua localizzazione e dalle condizioni cliniche specifiche del paziente, in un’ottica di medicina personalizzata.

Caricamento….

La scelta della strategia di imaging più appropriata per le infezioni dei tessuti molli non è univoca, ma dipende da una valutazione attenta del quadro clinico del paziente. Elementi decisivi sono la presenza o assenza di sintomi che indichino una localizzazione precisa, l’area del corpo sospettata e la durata dell’infezione. Questo approccio personalizzato è fondamentale per una diagnosi rapida e un trattamento efficace.

Nei casi in cui il paziente presenti segni clinici evidenti che puntano a un’area specifica, le indagini di primo livello sono solitamente le tecniche di imaging morfologico. La loro forza risiede nella capacità di fornire in tempi rapidi un dettaglio anatomico eccellente.

Infezioni addominali e ascessi

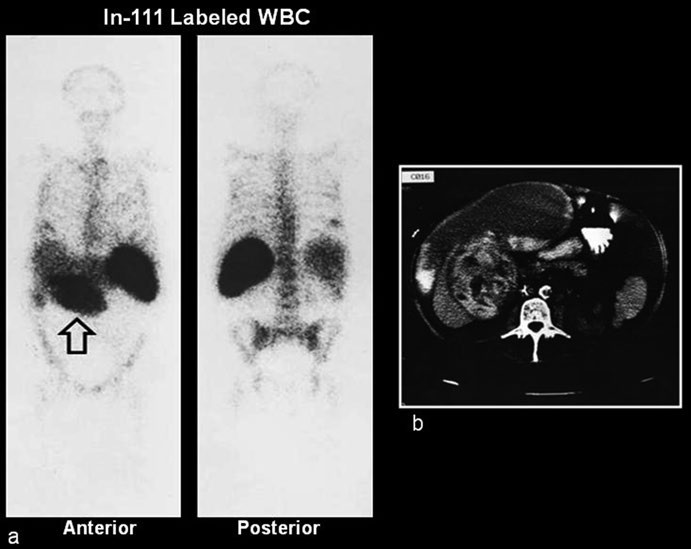

Una diagnosi tempestiva e accurata di un ascesso addominale è di vitale importanza. La mortalità associata ad un ascesso non trattato è infatti elevata, ma è cruciale sottolineare che anche tra i pazienti trattati, la prognosi dipende fortemente dalla tempestività della diagnosi. Un ritardo diagnostico è associato a una mortalità più alta, indipendentemente dalla terapia successiva. Per questo, in presenza di segni localizzativi, si ricorre immediatamente all’ecografia e alla Tomografia Computerizzata (TC), quest’ultima considerata il gold standard per la sua accuratezza nel caratterizzare le raccolte fluide e nel guidare eventuali drenaggi percutanei.

Solo quando questi esami risultano inconclusivi nonostante un forte sospetto clinico, si può fare ricorso alle tecniche di medicina nucleare, il cui vantaggio principale è la capacità di effettuare una scansione di tutto il corpo, utile quando è difficile localizzare l’infezione.

Caricamento….

Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI o IBD)

La gestione dell’IBD, che comprende il Morbo di Crohn e la Colite Ulcerosa, si avvale di un armamentario diagnostico articolato. Le tecniche morfologiche come la risonanza magnetica (RM) enterografica, la TC e l’ecografia sono eccellenti per la diagnosi iniziale e per identificare complicanze come ascessi intra-addominali e fistole. Tuttavia, valutare con precisione il grado di attività infiammatoria e la reale estensione della malattia rimane una sfida.

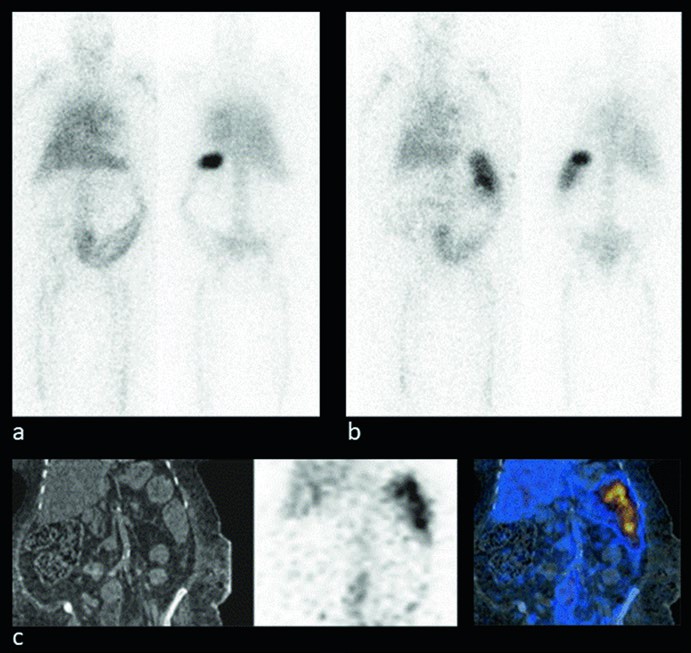

In questo contesto, la medicina nucleare offre un contributo unico, fornendo una “fotografia funzionale” dell’infiammazione. La scintigrafia con leucociti autologhi marcati (con Indio-111 o Tecnezio-99m) è stata a lungo considerata il gold standard nucleare per questo scopo, in grado di distinguere tra una stenosi infiammatoria (attiva e quindi potenzialmente responsiva alla terapia medica) e una stenosi fibrotica (che richiede invece un approccio chirurgico).

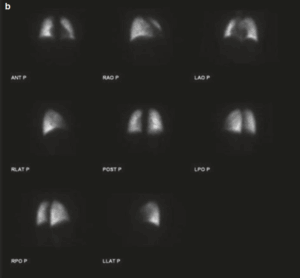

Malattia infiammatoria intestinale: nelle immagini precoci a 4 ore con globuli bianchi marcati con In-111 (a), si osserva un lieve accumulo diffuso di globuli bianchi marcati nel colon discendente e nel sigma.

Nelle immagini ritardate a 24 ore (b), si nota un marcato accumulo di globuli bianchi marcati nella parte superiore del colon discendente e nella flessura splenica. I reperti sono compatibili con infiammazione nel colon discendente e nel sigma, più significativa nella parte superiore del colon discendente e nella flessura splenica. Si osserva la sovrapposizione dell’attività della milza e della flessura splenica nelle immagini total body. La SPECT/TC mostra più chiaramente la captazione nella flessura splenica del colon. Si osserva attività fisiologica nel fegato, nella milza e nel midollo osseo. Una lieve attività polmonare nelle immagini precoci è considerata fisiologica.

Oggi, l’avvento della PET/TC con FDG ha rivoluzionato il campo, dimostrando una sensibilità molto elevata nel delineare i disturbi infiammatori e infettivi. Il glucosio radioattivo (FDG) si accumula infatti nelle cellule immunitarie altamente metaboliche presenti nei focolai infiammatori, permettendo di valutarne l’attività e l’estensione in tutto il corpo in un’unica indagine di una durata inferiore. L’integrazione con la TC (SPECT/TC o PET/TC) è ormai irrinunciabile, in quanto permette una localizzazione anatomica precisa dell’attività infiammatoria rilevata.

In sintesi, le tecniche di medicina nucleare trovano applicazione clinica nella gestione dell’IBD per:

- valutare il grado di attività della malattia;

- determinarne la reale estensione;

- fare diagnosi differenziale tra stenosi infiammatorie e fibrotiche;

- identificare precocemente una recidiva di malattia dopo un intervento chirurgico;

- monitorare la risposta alla terapia farmacologica nel tempo.

La diagnostica per immagini nelle infezioni toraciche

Il ruolo della radiografia del torace (RX torace) rimane fondamentale e ineguagliabile come esame di primo livello per la maggior parte delle patologie polmonari, comprese le infezioni. Tuttavia, la sua natura spesso aspecifica rende necessario, in molti casi, il ricorso a tecniche di imaging più avanzate per una caratterizzazione approfondita della condizione.

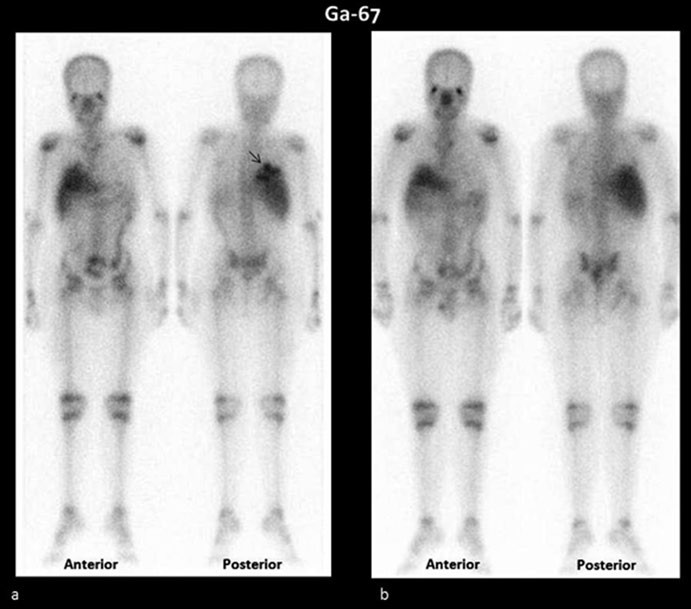

(b) Studio di follow-up che evidenzia una quasi completa risoluzione dopo la terapia.

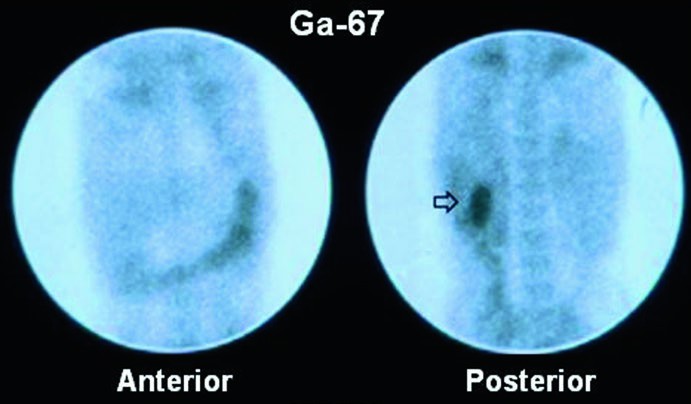

Mentre la Tomografia Computerizzata (TC) del torace offre un dettaglio anatomico eccezionale, delineando con chiarezza la maggior parte delle patologie infettive, la scintigrafia con Gallio-67 (Ga-67) conserva un ruolo clinico rilevante, specialmente in contesti particolari. Il suo valore è stato storicamente enorme nei pazienti con AIDS per la diagnosi della polmonite da Pneumocystis jirovecii (PCP), dove per anni è stata la procedura d’elezione. Un esame con Ga-67 negativo esclude infatti un’infezione polmonare attiva con un alto grado di certezza. Pattern di accumulo diffuso del radiotracciante sono fortemente suggestivi per PCP, mentre accumuli focali sono più indicativi di polmonite batterica. La scintigrafia con 67Ga è inoltre estremamente sensibile nel monitorare la risposta alla terapia, mostrando una riduzione dell’accumulo in caso di successo del trattamento.

Oltre all’infezione da HIV, il Ga-67 si è dimostrato utile nella valutazione di altre condizioni come la fibrosi polmonare idiopatica, la sarcoidosi e la tossicità polmonare da farmaci come l’amiodarone. Al contrario, la scintigrafia con leucociti marcati (WBC) ha un’utilità limitata nel torace a causa della sua bassa specificità; accumuli anomali possono essere causati non solo da infezioni, ma anche da insufficienza cardiaca, atelettasia, embolia polmonare o altre condizioni infiammatorie non infettive.

Nella pratica moderna, la PET/TC con F-18 FDG si sta affermando come uno strumento potentissimo anche per le infezioni toraciche. La sua capacità di valutare il metabolismo glucidico delle cellule infiammatorie la rende eccellente nel determinare l’attività di malattia e la risposta alla terapia in una vasta gamma di infezioni, inclusa la tubercolosi, offrendo spesso un’alternativa più rapida e accurata.

La diagnostica per immagini nelle Infezioni dell’Apparato Cardiovascolare

L’ecocardiografia, ampiamente disponibile e non invasiva, è il cardine della diagnosi dell’endocardite batterica. Tuttavia, le tecniche di medicina nucleare forniscono informazioni preziose e complementari. La scintigrafia con leucociti marcati (WBC) è in grado di rilevare con precisione non solo la vegetazione endocardica stessa, ma anche le embolie settiche extracardiache, complicanze temibili dell’endocardite.

Un altro campo di applicazione cruciale è la diagnosi di infezione di graft vascolari protesici. Dopo un’iniziale valutazione con TC, la scintigrafia con WBC rappresenta un complemento diagnostico estremamente accurato, con un’accuratezza che supera il 90% nel distinguere un’infezione da un’infiammazione sterile post-chirurgica. Anche in questo caso, la PET/TC con FDG si sta rivelando un’alternativa altamente accurata e sempre più utilizzata, grazie alla sua risoluzione spaziale superiore e alla rapidità di esecuzione.

È importante notare che la scintigrafia con WBC non ha un ruolo consolidato nella diagnosi delle vasculiti.

Le applicazioni cliniche della medicina nucleare in ambito cardiovascolare includono quindi la valutazione dell’estensione e dell’attività dell’endocardite infettiva, i casi sospetti con ecocardiografia dubbia, la ricerca di embolie settiche, la diagnosi differenziale con vegetazioni non infettive (marantiche) e, come detto, le infezioni dei graft vascolari.

La diagnostica per immagini nelle Infezioni Renali

La diagnosi delle infezioni renali si avvale di diverse metodiche. La TC con mezzo di contrasto possiede una buona sensibilità e specificità, soprattutto per le forme complicate come gli ascessi. L’ecografia è frequentemente utilizzata come primo approccio, ma la sua accuratezza nel diagnosticare la pielonefrite acuta non complicata è inferiore rispetto alle tecniche scintigrafiche.

Ad oggi, la scintigrafia renale corticale con Tc-99m DMSA è considerata il metodo più sensibile per identificare la pielonefrite acuta, specialmente in ambito pediatrico.

Questo esame funzionale è in grado di evidenziare aree di parenchima renali non funzionanti a causa dell’infiammazione, con una sensibilità (86%) e specificità (81%) nettamente superiori a quelle dell’ecografia, la cui sensibilità può scendere fino al 42-58%, con un alto tasso di falsi negativi. Pertanto, un’ecografia positiva può confermare il sospetto, ma una negativa non può escludere la diagnosi, rendendo il DMSA spesso necessario.

Anche la Risonanza Magnetica (RM) con contrasto si è dimostrata sensibile, ma il suo utilizzo è limitato nella routine dalla necessità di sedazione per i pazienti più piccoli, dai costi elevati e dai tempi di esecuzione più lunghi.

L’urografia endovenosa (IVP) ha ormai un ruolo molto limitato in questo campo, con una sensibilità inadeguata (circa 25%) per la diagnosi di infezione.

Febbre di Origine Sconosciuta (FUO)

In presenza di febbre senza sintomi che ne indichino chiaramente l’origine, il percorso diagnostico diventa particolarmente complesso. Questa situazione è frequente in pazienti immunodepressi o oncologici. In questi scenari, le tecniche di medicina nucleare assumono un ruolo di primo piano grazie alla loro capacità unica di effettuare uno screening totale del corpo, andando alla ricerca di focolai infiammatori o infettivi nascosti in qualsiasi distretto anatomico.

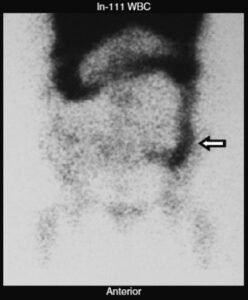

La scelta del radiotracciante più appropriato è cruciale e dipende principalmente dal sospetto clinico sulla durata dell’infezione. La scintigrafia con leucociti autologhi marcati con Indio-111 rimane l’esame più specifico per le infezioni acute, poiché i globuli bianchi migrano direttamente verso i siti di infezione batterica. Tuttavia, è importante considerare che possono verificarsi falsi positivi in caso di tumori, processi infiammatori sterili, sanguinamento gastrointestinale o anche per l’ingestione di espettorato infetto. Inoltre, la sua sensibilità diminuisce sensibilmente nelle infezioni croniche (oltre le 2-3 settimane), dove il numero di neutrofili è ridotto.

Il Gallio-67, d’altro canto, è meno specifico in quanto si accumula anche in diverse neoplasie e in processi infiammatori non infettivi, ma può essere più sensibile nelle fasi subacute o croniche dell’infezione. Una volta che la scintigrafia ha identificato un sospetto focolaio, la correlazione con esami di imaging morfologico come la TC o la RM è essenziale per fornire il dettaglio anatomico necessario a pianificare un eventuale drenaggio o intervento chirurgico.

La FUO classica, come definita decenni fa, richiede una febbre superiore a 38.3°C per più di tre settimane, senza che una diagnosi sia stata raggiunta dopo un’adeguata indagine ospedaliera di una settimana. Oggi, questa definizione si è evoluta per includere categorie più moderne come la FUO correlata all’HIV e la FUO in pazienti neutropenici o fortemente immunocompromessi.

L’approccio al paziente con FUO è multidisciplinare, basato su un’attenta anamnesi (che include viaggi, esposizioni e abitudini) e esami di laboratorio. Tuttavia, quando questi risultano inconclusivi, la diagnostica per immagini diventa determinante. Tra le tecniche disponibili, la PET/TC con F-18 FDG si è affermata come uno strumento straordinariamente sensibile. Il suo valore predittivo negativo è superiore al 90%; ciò significa che un esame PET/TC negativo rende estremamente improbabile che la febbre sia causata da un’infezione occulta o da una neoplasia, orientando così i clinici verso altre cause (ad esempio malattie autoimmuni).

La strategia di imaging ideale in caso di FUO dipende dalla probabilità clinica pre-test di infezione:

- in pazienti con bassa probabilità di infezione (parametri infiammatori come VES, PCR e conta leucocitaria non elevati), la PET/TC con FDG è l’esame di prima scelta per ricercare neoplasie occulte o malattie infiammatorie non infettive;

- in pazienti con alta probabilità di infezione, si può optare come primo step per la scintigrafia con leucociti marcati nelle fasi precoci (infezione acuta), riservando il Gallio-67 o la stessa PET/TC per le fasi più tardive o quando il sospetto di un’infezione cronica è forte.

Questo approccio sequenziale e personalizzato massimizza le possibilità di identificare la causa della febbre, guidando terapie mirate e migliorando gli esiti per i pazienti.

Fonte: A Concise Guide to Nuclear Medicine (Abdelhamid H. Elgazzar e Saud Alenezi)