La tiroide è una ghiandola endocrina a forma di farfalla, situata nella parte anteriore del collo, appena sotto il pomo d’Adamo. Questa piccola ma potente ghiandola gioca un ruolo cruciale nel regolare numerose funzioni corporee, tra cui il metabolismo, la produzione di energia e la crescita.

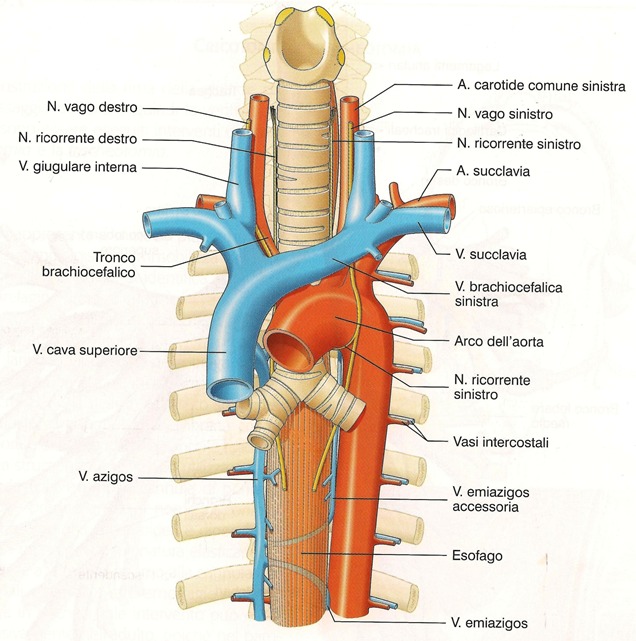

La tiroide è posizionata anteriormente alla trachea, all’altezza del secondo e terzo anello tracheale. È composta da due lobi (destro e sinistro), collegati da una porzione centrale chiamata istmo. I lobi hanno una forma approssimativamente conica: la superficie anteriore è convessa, mentre quella posteriore è concava. Le estremità superiori dei lobi sono note come poli superiori, mentre quelle inferiori sono chiamate poli inferiori o base del lobo.

In un adulto sano, la tiroide pesa tra i 6 e i 20 grammi, a seconda delle dimensioni corporee e della disponibilità di iodio. I lobi misurano circa 4 cm in altezza, 15-20 mm in larghezza e 20-39 mm in spessore. L’istmo, che collega i due lobi, è alto 12-15 mm e si trova appena sotto la cartilagine cricoide.

La forma e i rapporti con la trachea sono importanti da esaminare durante l’esame obiettivo in quanto determinanti dei sintomi compressivi.

In alcuni individui, è presente un lobo piramidale, una struttura che si estende superiormente all’istmo. Questo lobo rappresenta un residuo del dotto tireoglosso, una struttura embrionale che guida la discesa della tiroide dalla base della lingua alla sua posizione definitiva nel collo. Il lobo piramidale può diventare rilevante in caso di patologie tiroidee diffuse, come il morbo di Graves o la tiroidite di Hashimoto, e può ipertrofizzarsi dopo la rimozione chirurgica della tiroide.

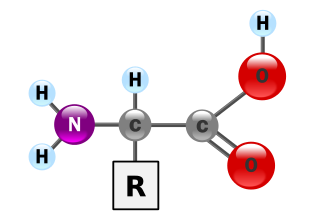

La tiroide è composta da follicoli (o acini), strutture sferiche riempite di una sostanza colloidale contenente tireoglobulina, una proteina precursore degli ormoni tiroidei. I follicoli sono circondati da cellule follicolari, responsabili della sintesi e del rilascio degli ormoni tiroidei tiroxina (T4) e triiodotironina (T3).

Tra i follicoli si trovano le cellule parafollicolari, o C-cellule (cellule C), che hanno origine dalla cresta neurale e secernono calcitonina, un ormone coinvolto nella regolazione del calcio nel sangue. La calcitonina agisce riducendo il riassorbimento osseo, contribuendo così a mantenere l’equilibrio del calcio. Le cellule C esprimono anche recettori per la somatostatina, il peptide correlato al gene della calcitonina, il peptide rilasciatore di gastrina, la katacalcina e l’elodermina, che possono avere un’attività sia stimolatoria che inibitoria sulla secrezione degli ormoni tiroidei. Sono anche responsabili di una rara forma di cancro tiroideo, il carcinoma midollare della tiroide, che rappresenta circa l’1% dei tumori tiroidei.

Fisiologia

La principale funzione della tiroide è produrre e rilasciare ormoni tiroidei, essenziali per il corretto funzionamento del metabolismo. Attraverso la produzione e il rilascio di ormoni tiroidei, regola numerosi processi fisiologici, tra cui il metabolismo, la crescita, lo sviluppo e la termoregolazione. Gli ormoni tiroidei sono molecole iodate, il che significa che la tiroide concentra lo iodio presente nel sangue e lo incorpora nelle molecole di T3 e T4.

Lo iodio è un elemento essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei. Tuttavia, la sua distribuzione nell’ambiente è disomogenea, e molti alimenti ne contengono quantità limitate. Fonti principali di iodio includono pane, latte e, in misura minore, frutti di mare. Il fabbisogno giornaliero minimo di iodio è di circa 150 μg, ma molte diete ne forniscono solo 3-80 μg per porzione.

La sintesi degli ormoni tiroidei è regolata dall’ormone tireostimolante (TSH), prodotto dall’ipofisi. Il TSH stimola la tiroide a captare iodio e a produrre T3 e T4. In assenza di TSH, come in caso di disfunzione ipofisaria, si sviluppa ipotiroidismo, una condizione caratterizzata da ridotta attività metabolica.

A sua volta, il TSH è regolato dal TRH (ormone di rilascio della tireotropina), prodotto dall’ipotalamo.

Quando i livelli di T3 e T4 nel sangue sono elevati, inibiscono il rilascio di TSH dall’ipofisi e di TRH dall’ipotalamo, riducendo così l’attività tiroidea. Al contrario, bassi livelli di ormoni tiroidei stimolano il rilascio di TSH e TRH, aumentando la produzione e il rilascio di T3 e T4.

Una volta rilasciati nel sangue, gli ormoni tiroidei circolano legati a proteine plasmatiche, come la globulina legante la tiroxina (TBG), la transtiretina e l’albumina. Solo una piccola frazione di T3 e T4 rimane libera e biologicamente attiva.

Gli ormoni tiroidei esercitano i loro effetti legandosi ai recettori nucleari delle cellule bersaglio. Questi recettori, una volta attivati, regolano l’espressione genica, influenzando processi come il metabolismo energetico, la sintesi proteica e la crescita cellulare. Gli ormoni tiroidei aumentano il metabolismo basale, promuovono la termogenesi e stimolano la sintesi di proteine e la crescita dei tessuti.

La funzione tiroidea può essere influenzata da diversi fattori, tra cui:

- disponibilità di iodio: una carenza di iodio può portare a ipotiroidismo e gozzo, mentre un eccesso di iodio può inibire temporaneamente la sintesi degli ormoni tiroidei (effetto Wolff-Chaikoff);

- farmaci e sostanze: alcuni farmaci, come i beta-bloccanti e gli steroidi, possono interferire con la funzione tiroidea. Anche sostanze come il litio e l’amiodarone possono alterare la produzione di ormoni tiroidei;

- malattie autoimmuni: patologie come il morbo di Graves e la tiroidite di Hashimoto possono causare ipertiroidismo o ipotiroidismo, rispettivamente, a causa di una risposta immunitaria anomala contro la tiroide.

Patologie tiroidee

La tiroide è soggetta a diverse patologie e condizioni, tra cui:

- ipertiroidismo: una produzione eccessiva di ormoni tiroidei, spesso associata al morbo di Graves;

- ipotiroidismo: una produzione insufficiente di ormoni tiroidei, che può essere causata da carenza di iodio o da malattie autoimmuni come la tiroidite di Hashimoto;

- noduli tiroidei: formazioni benigne o maligne che possono alterare la struttura e la funzione della ghiandola;

- tumori papillari, follicolari o midollari.

Fonte: Fondamenti di medicina nucleare. Tecniche e applicazioni.