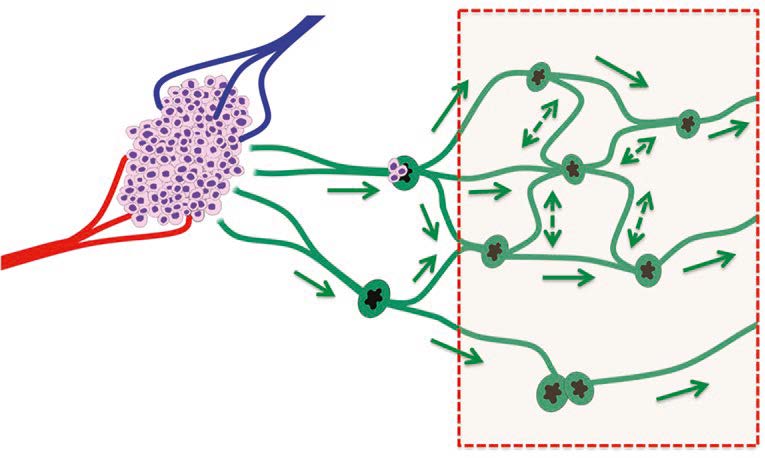

Il sistema linfatico, composto da vasi linfatici e linfonodi, svolge un ruolo cruciale nella difesa dell’organismo, prevenendo o limitando l’ingresso di agenti nocivi nel circolo sistemico. Tuttavia, quando la risposta infiammatoria è particolarmente intensa, può manifestarsi una condizione nota come linfangite o linfadenite.

La linfangite, in particolare, è un’infiammazione acuta o cronica dei collettori linfatici, spesso associata a infezioni batteriche, ma che può anche derivare da altre cause, che si presenta clinicamente come una striscia rossa lungo l’arto, corrispondente ai vasi infiammati. Questa condizione rappresenta una risposta del sistema linfatico a un’invasione di agenti patogeni o a un danno tissutale, e se non trattata adeguatamente, può portare a complicanze significative, tra cui la diffusione sistemica dell’infezione (sepsi) o lo sviluppo di linfedema cronico.

Cause

La linfangite è comunemente causata da un’infezione batterica, ma può anche essere scatenata da altri fattori.

Nel caso di infezioni batteriche, gli agenti patogeni più frequentemente coinvolti sono gli streptococchi β-emolitici di gruppo A e gli stafilococchi aurei. Questi batteri entrano nel sistema linfatico attraverso ferite cutanee, ulcere, punture di insetti o altre lesioni della pelle.

Anche le infezioni fungine o parassitarie (ad esempio, nella filariosi linfatica) possono causare linfangite, soprattutto in aree endemiche.

Tra le altre cause predisponenti rientrano:

- traumi, interventi chirurgici o procedure mediche invasive che possono danneggiare i vasi linfatici, predisponendo all’infiammazione;

- malattie infiammatorie croniche, tra cui condizioni come la linfangite carcinomatosa (dovuta alla diffusione di cellule tumorali nei vasi linfatici) o malattie autoimmuni che possono mimare o causare linfangite;

- linfedema pre-esistente, infatti, un sistema linfatico già compromesso, aumenta il rischio di linfangite ricorrente a causa della ridotta capacità di drenaggio e difesa.

Sintomi clinici

La linfangite si manifesta con segni e sintomi caratteristici, che includono:

- striscia rossa sulla pelle, una linea rossa, calda e dolorosa che segue il decorso dei vasi linfatici infiammati, spesso estendendosi dalla sede dell’infezione verso i linfonodi regionali;

- gonfiore (edema), causata da un accumulo di liquidi nei tessuti circostanti dovuto all’ostacolo del flusso linfatico;

- dolore e sensibilità, spesso accompagnato da sensazione di tensione o bruciore;

- sintomi sistemici: febbre, brividi, malessere generale e linfoadenopatia (ingrossamento dei linfonodi).

L’infezione è generalmente limitata ai linfonodi, e la linfadenite può causare un gonfiore doloroso nell’inguine o nell’ascella, a seconda della sede dell’infezione. Se non trattata tempestivamente, la linfangite può portare a complicanze gravi, tra cui:

- setticemia: diffusione dell’infezione nel sangue;

- ascessi: formazione di raccolte purulente nei tessuti;

- linfedema cronico: danno permanente ai vasi linfatici, con accumulo persistente di liquidi e gonfiore;

- cellulite o erisipela ricorrente: infezioni cutanee ripetute, soprattutto in pazienti con insufficienza linfatica. L’erisipela è causata soprattutto da streptococchi β-emolitici di gruppo A. Dopo un episodio di erisipela in un arto, una percentuale significativa di pazienti sviluppa un gonfiore persistente o soffre di erisipela ricorrente a causa di un linfedema secondario.

Diagnosi

La diagnosi di linfangite è principalmente clinica, basata sull’osservazione dei sintomi e sulla storia medica del paziente. Tuttavia, possono essere utili alcuni esami strumentali e di laboratorio:

- esami del sangue: emocromo con formula leucocitaria (per valutare l’aumento dei globuli bianchi, segno di infezione) ed emocoltura (per identificare eventuali batteri nel sangue);

- imaging:

- linfoscintigrafia per valutare la funzionalità del sistema linfatico e identificare eventuali anomalie strutturali. I pazienti che presentano un primo episodio di erisipela spesso mostrano segni di compromissione linfatica pre-esistente all’esame linfoscintigrafico nell’arto clinicamente non affetto, suggerendo che una disfunzione linfatica subclinica in entrambi gli arti possa essere un importante fattore predisponente;

- ecografia utilizzata per escludere ascessi o altre complicanze locali;

- biopsia, nei casi sospetti di linfangite carcinomatosa o infezioni atipiche.

Trattamento

Il trattamento della linfangite si basa su due pilastri principali: la gestione dell’infezione acuta e la prevenzione delle recidive.

Il trattamento di prima linea per la linfangite batterica è costituita dalla terapia antibiotica. La scelta dell’antibiotico dipende dal patogeno sospetto, ma spesso si utilizzano penicilline ad ampio spettro o cefalosporine. Nei casi gravi, può essere necessaria la somministrazione endovenosa.

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono essere utilizzati per ridurre il dolore e l’infiammazione.

Nei pazienti con linfedema pre-esistente, il drenaggio linfatico manuale e l’uso di calze compressive possono aiutare a ridurre il gonfiore e migliorare la funzionalità linfatica, al fine di prevenire la ricorrenza dell’erisipela e l’aggravamento della compromissione linfatica pre-esistente. Questo approccio integrato è essenziale per gestire efficacemente la condizione e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

È fondamentale identificare e trattare i fattori di rischio sottostanti, come ferite cutanee, infezioni fungine o linfedema per prevenire eventuali recidive. In questo caso fondamentale è l’educazione del paziente sull’igiene della pelle e sulla cura delle ferite è essenziale per prevenire nuove infezioni.

Fonte: Fondamenti di medicina nucleare. Tecniche e applicazioni.