Mentre spesso viene associata all’oncologia, la medicina nucleare riveste un ruolo altrettanto cruciale e dinamico nella diagnosi e gestione delle patologie benigne dell’apparato scheletrico. La sua forza unica risiede nella capacità di fornire una visione funzionale e metabolica dell’osso, andando ben oltre la semplice anatomia.

A differenza delle tecniche di imaging morfologico come Radiografie, TC o RM, che mostrano principalmente la struttura dell’osso, la scintigrafia ossea cattura l’attività biologica in corso.

Now loading…

Il radiofarmaco somministrato si fissa infatti in proporzione all’intensità del rimodellamento osseo, un processo fisiologico che viene drasticamente accelerato in risposta a un’ampia varietà di stimoli: un’infezione, una frattura, un deficit vascolare o un’infiammazione.

È proprio questa sensibilità nel rilevare precocemente alterazioni metaboliche, spesso quando le indagini radiologiche convenzionali sono ancora silenti, a renderla uno strumento insostituibile.

I suoi campi di applicazione principali spaziano dalla ricerca di infezioni ossee (osteomielite) e fratture occulte (specialmente nell’anziano o negli sportivi), alla diagnosi precoce di necrosi avascolare della testa femorale o del ginocchio, fino al monitoraggio di malattie metaboliche come il Morbo di Paget e alla valutazione di sindromi dolorose complesse come la Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (CRPS).

Indice:

- Infezioni scheletriche

- Osteomielite acuta

- Osteomielite cronica

- Osteomielite vertebrale

- Artrite Settica

- Necrosi avascolare (osteonecrosi)

- Trauma e condizioni correlate

- Fratture occulte e delle piccole ossa

- Fratture da stress

- Frattura di Lisfranc (frattura tarso-metatarsale)

- Spondilolisi

- Danno alla cartilagine di accrescimento

- Sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS-1)

- Formazione di osso eterotopico

- Patologie ossee metaboliche

- Malattia di Paget

- Osteodistrofia renale

- Displasia fibrosa

Infezioni scheletriche

La diagnosi precisa dell’osteomielite, un’infezione del tessuto osseo, richiede spesso un approccio multimodale. La scelta della tecnica di imaging più appropriata, che spazia dalla radiografia standard alla tomografia computerizzata (TC), alla risonanza magnetica (MRI) e alle metodiche di medicina nucleare, dipende da una serie di fattori critici. Questi includono la presentazione clinica del paziente, la durata dei sintomi, la sede sospetta dell’infezione e la presenza di pregresse patologie locali, come una frattura o un tumore.

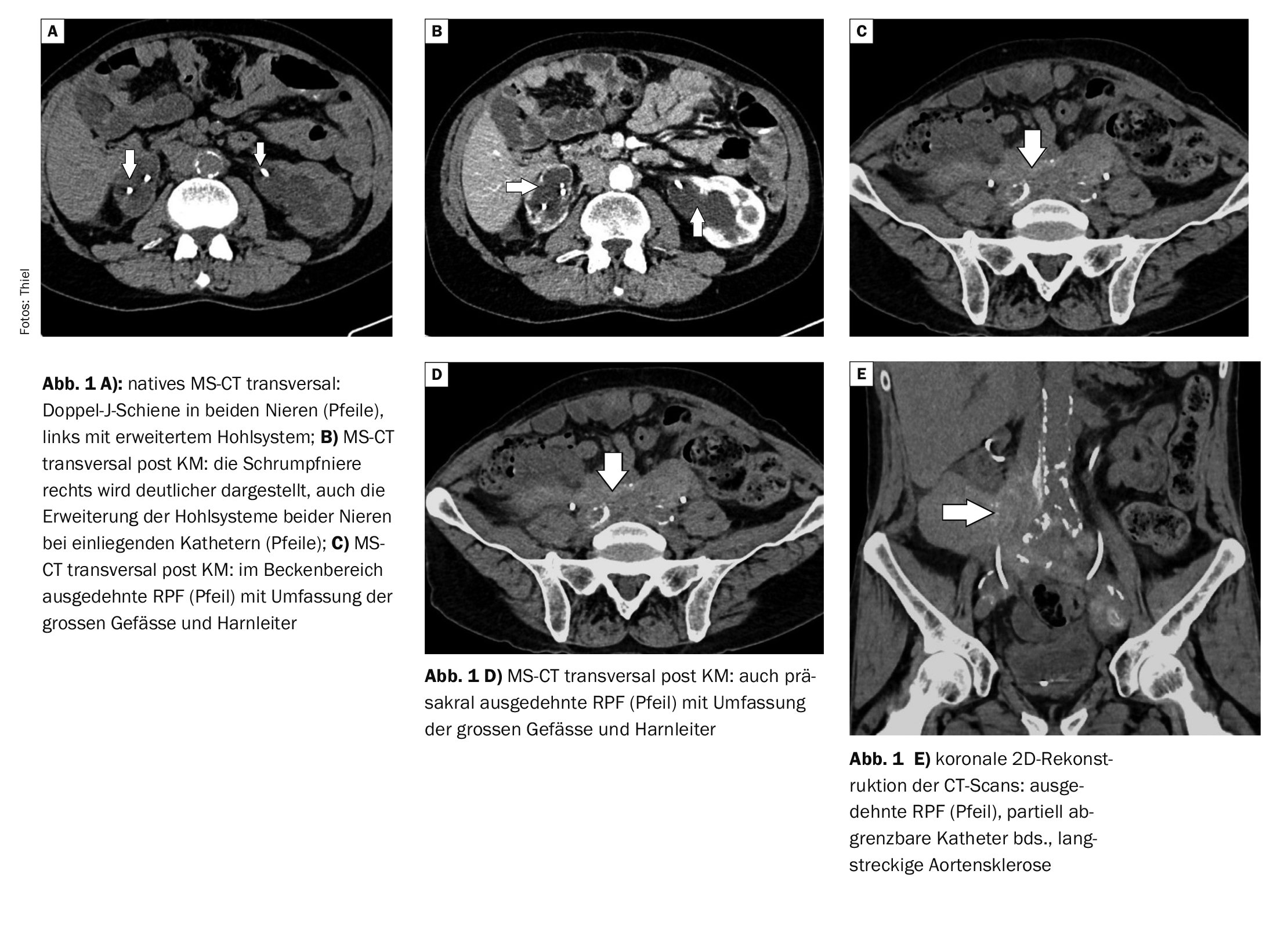

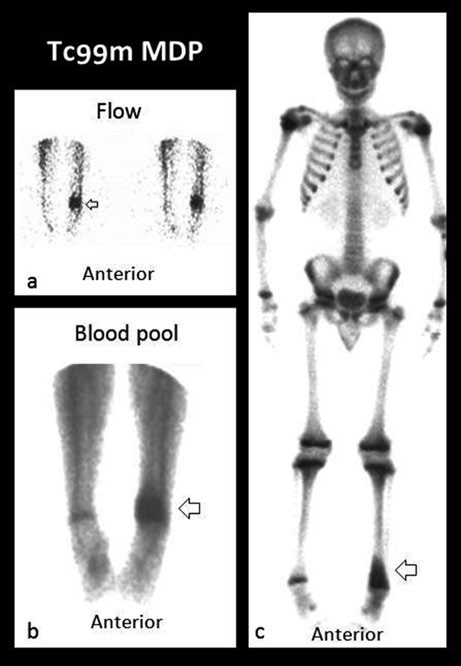

Osteomielite acuta

Nelle fasi iniziali di un’osteomielite acuta, la radiografia standard presenta una sensibilità molto limitata, poiché le alterazioni ossee diventano visibili solo dopo un periodo di 10-21 giorni dall’esordio dell’infezione. Al contrario, la scintigrafia ossea tri-fasica si conferma uno strumento estremamente sensibile, in grado di rilevare anomalie metaboliche già entro le prime 24-48 ore. Il pattern scintigrafico tipico mostra un focale aumento del flusso sanguigno, un’ipercaptazione nella fase vascolare (blood pool) e un accumulo intenso e persistente nelle immagini tardive.

Quando l’infezione interessa un osso precedentemente sano (non violato), la scintigrafia ossea mantiene un’accuratezza diagnostica eccellente, con valori di sensibilità e specificità che si attestano attorno al 90-95%, rappresentando anche un’opzione molto costo-efficace.

La situazione si complica notevolmente quando l’infezione è sospetta in un sito osseo già alterato da eventi precedenti, come interventi chirurgici ortopedici, traumi o impianti di protesi. In questi scenari, la scintigrafia ossea perde gran parte del suo valore poiché, sebbene resti altamente sensibile (rileva qualsiasi processo riparativo o infiammatorio), la sua specificità crolla fino a circa il 34%. Un risultato positivo, infatti, potrebbe essere dovuto alla guarigione della ferita chirurgica e non a un’infezione.

Now loading…

In questi casi, è necessario ricorrere a tecniche più specifiche. Lo studio con leucociti autologhi marcati con Indio-111 (¹¹¹In-oxine) o Tecnezio-99m (⁹⁹ᵐTc-HMPAO) rappresenta il gold standard della medicina nucleare per distinguere un’infezione attiva da un processo riparativo sterile. Questa metodica, che ha una sensibilità dell’88% e una specificità dell’84%, è particolarmente preziosa nel piede diabetico e nelle complicanze post-chirurgiche.

Un ulteriore affinamento diagnostico si ottiene combinando lo studio dei leucociti marcati con una scintigrafia ossea tradizionale o, ancor meglio, con una scintigrafia midollare eseguita con nanocolloidi di zolfo marcati con Tecnezio-99m. Questo perché i leucociti si accumulano fisiologicamente anche nel midollo osseo attivo. Confrontando le due indagini (leucociti vs. midollo), è possibile identificare come anomala solo quella captazione di leucociti che non corrisponde alla distribuzione del midollo osseo, aumentando così drasticamente la specificità.

Sebbene esistano anche anticorpi monoclonali e policlonali marcati contro i granulociti, queste metodiche non hanno raggiunto un’adozione universale a causa di limitazioni in termini di accuratezza e disponibilità.

Osteomielite cronica

La sfida diagnostica si fa ancor più complessa quando ci si trova di fronte a un’osteomielite cronica o a un’infezione a carico delle vertebre. In questi casi, l’interpretazione delle immagini richiede un approccio sofisticato e integrato.

Nell’osteomielite cronica attiva, la radiologia convenzionale mostra una limitata utilità, con bassi valori di sensibilità e specificità. La scintigrafia ossea, al contrario, rimane uno strumento estremamente sensibile nel rilevare la presenza di un’anomalia, ma la sua capacità di confermare che quest’anomalia sia effettivamente un’infezione attiva (specificità) è molto bassa.

Questo limite è intrinseco alla tecnica: il radiofarmaco si fissa dove c’è un intenso rimodellamento osseo, che può essere scatenato sia da un’infezione attiva sia da un processo di riparazione e guarigione avanzato ma ormai sterile. Distinguere tra queste due condizioni è quindi difficile. Un pattern di ipercaptazione in tutte e tre le fasi della scintigrafia (flusso, blood pool e immagini tardive) è suggestivo per malattia attiva, ma non è conclusivo. In questo scenario, un esame negativo ha un altissimo valore predittivo nel escludere la malattia, mentre uno positivo richiede sempre un’integrazione con altre metodiche.

Per migliorare l’accuratezza, il tradizionale esame con Gallio-67 (⁶⁷Ga-citrato) offre una specificità superiore alla scintigrafia ossea da sola. Tuttavia, anche il Gallio può dare falsi positivi in caso di fratture in guarigione o processi neoplastici. La combinazione delle immagini della scintigrafia ossea (⁹⁹ᵐTc-MDP) con quelle del Gallio rappresenta da anni uno standard: quando l’accumulo di Gallio supera per intensità e estensione quello del tracciante osseo, il sospetto di infezione attiva è molto forte.

Oggi, la PET/TC con FDG si sta ritagliando un ruolo sempre più importante in questo ambito. L’FDG, captato avidamente dalle cellule infiammatorie attive, permette di valutare con precisione il metabolismo del focolaio e distinguere meglio tra infezione attiva e rimodellamento osseo post-chirurgico, offrendo immagini di elevata risoluzione.

Osteomielite vertebrale

L’osteomielite vertebrale rappresenta un capitolo a sé stante. I suoi sintomi sono spesso vaghi e aspecifici (mal di schiena febbrile), portando frequentemente a un ritardo diagnostico con conseguenze gravi.

In questo contesto, la Risonanza Magnetica (MRI) si afferma senza dubbio come l’esame di prima scelta, grazie alla sua eccellente sensibilità e specificità nel visualizzare l’edema infiammatorio del corpo vertebrale e del disco intervertebrale (spondilodiscite), oltre agli ascessi paravertebrali.

La scintigrafia ossea è sensibile ma poco specifica. La TC è utile per guidare un eventuale agoaspirato bioptico ma non per la diagnosi differenziale.

Contrariamente a quanto avviene per le ossa periferiche, la scintigrafia con leucociti marcati con Indio-111 ha scarsa sensibilità nell’infezione vertebrale, spesso mostrando addirittura una ridotta captazione (“cold spot“) a causa della necrosi tissutale, e non è quindi raccomandata.

Per i casi dubbi o quando la RM non è conclusiva, la combinazione scintigrafia ossea + Gallio-67 mantiene una grande accuratezza (90% di sensibilità, 100% di specificità secondo gli studi). Anche in questo caso, la PET/TC con FDG si sta dimostrando un’alternativa estremamente affidabile, utile soprattutto per escludere l’infezione quando gli altri esami forniscano risultati equivoci.

Artrite Settica

Un’applicazione particolarmente preziosa della scintigrafia ossea tri-fasica si trova nella complessa distinzione tra un’artrite settica (infezione confinata all’articolazione) e un’osteomielite (infezione dell’osso adiacente). Questa differenziazione è cruciale per guidare un trattamento appropriato, che può variare dal drenaggio chirurgico dell’articolazione alla terapia antibiotica mirata.

Il pattern scintigrafico dell’artrite settica è caratteristico. Nelle prime due fasi dell’esame (fase di flusso e blood pool), si osserva un marcato aumento della vascolarizzazione e dell’attività infiammatoria diffusa a tutta l’articolazione colpita. Tuttavia, è nella terza fase (immagini tardive) che emerge la differenza chiave. Nell’artrite settica, l’accumulo del tracciante osseo nelle immagini ritardate può essere solo lievemente aumentato o addirittura normale. Quando presente, l’ipercaptazione tende ad essere uniforme e strettamente confinata ai margini periarticolari e alla capsula articolare, riflettendo un’infiammazione sinoviale diffusa senza un coinvolgimento osseo focale profondo.

Al contrario, l’osteomielite mostrerebbe un chiaro e intenso focus di iperaccumulo localizzato nell’osso in tutte e tre le fasi, incluso un segnale inequivocabile nelle immagini tardive. Questa differenza nei pattern permette alla scintigrafia di distinguere correttamente tra le due condizioni in una percentuale di casi che si avvicina al 90%, offrendo un orientamento diagnostico rapido e non invasivo.

Necrosi avascolare (osteonecrosi)

L’osteonecrosi, comunemente nota come necrosi avascolare, è una condizione patologica grave che consegue a uno squilibrio critico tra la domanda e l’apporto di ossigeno al tessuto osseo. Quando il flusso sanguigno viene interrotto, l’osso, come qualsiasi altro tessuto, va incontro a morte cellulare. Le cause che possono innescare questo processo sono molteplici e spaziano da eventi traumatici a malattie sistemiche, fino all’uso prolungato di farmaci corticosteroidi. In una parte dei casi, non è possibile identificare una causa precisa, e si parla quindi di osteonecrosi idiopatica o spontanea.

Now loading…

Principali cause:

- trauma (ad es. frattura o lussazione, specialmente del collo del femore);

- emoglobinopatie (ad es. anemia falciforme);

- ipercortisolismo esogeno o endogeno (ad es. terapia prolungata con corticosteroidi, Sindrome di Cushing);

- trapianto di rene (spesso associato a terapia immunosoppressiva con corticosteroidi);

- alcolismo cronico;

- pancreatite;

- malattia da decompressione (o “malattia del cassone”, tipica dei subacquei);

- malattia dei piccoli vasi (ad es. vasculiti e disturbi del collagene come il LES);

- malattia di Gaucher (una malattia da accumulo lisosomiale);

- iperuricemia (eccessivi livelli di acido urico);

- radioterapia;

- sinovite con elevata pressione intra-articolare (da infezione settica o emartrosi ricorrente in emofilia);

- idiopatica (osteonecrosi spontanea), che include la Malattia di Legg-Calvé-Perthes in ambito pediatrico.

La sequenza temporale degli eventi biologici è fondamentale per interpretare correttamente le immagini scintigrafiche. Immediatamente dopo l’interruzione del flusso ematico, le cellule più sensibili all’ipossia nel midollo osseo muoiono entro 6-12 ore. Le cellule ossee mature (osteociti) resistono più a lungo, soccombendo dopo 12-48 ore. Le ultime a morire, per la loro minore richiesta metabolica, sono le cellule adipose, che possono resistere fino a 2-5 giorni.

Questa progressione si riflette in modo caratteristico nella scintigrafia ossea.

Nella fase acuta iniziale, l’area colpita diventa metabolicamente silente, manifestandosi come una zona “fredda” (fotopenica) per assenza di uptake del radiofarmaco.

Tuttavia, l’osso è un tessuto dinamico che reagisce tentando di riparare il danno. Dopo 1-3 settimane dall’evento ischemico, ha inizio una vigorosa risposta riparativa guidata dalla neovascolarizzazione. In questa fase di riparazione, la scintigrafia cattura un cambiamento cruciale: l’uptake del radiofarmaco, che era assente, ricompare progressivamente. Si osserva un caratteristico anello di ipercaptazione ai margini della zona necrotica, che avvolge il centro ancora “freddo”. Questo segno, noto come “segno del donut“ o a ciambella, è altamente suggestivo per necrosi avascolare in fase riparativa.

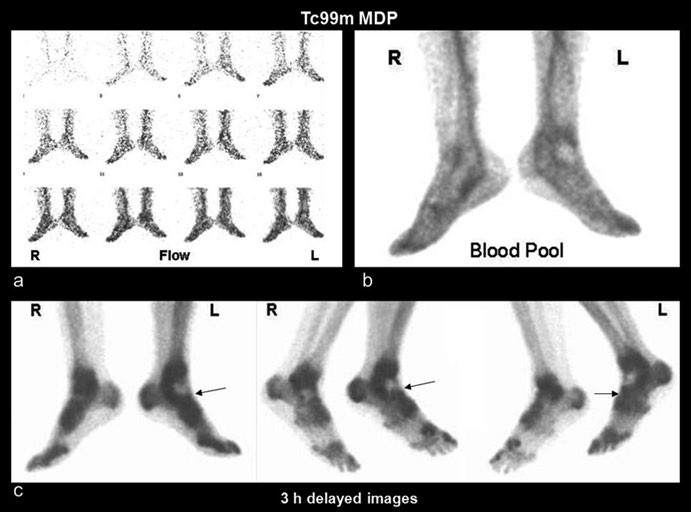

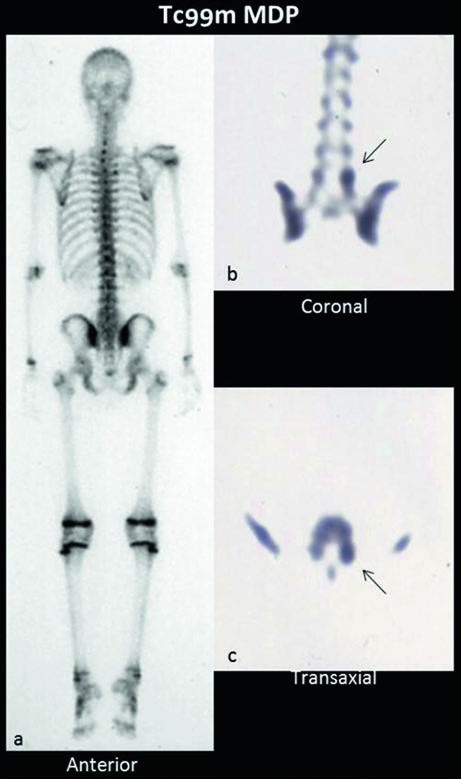

A sinistra: scintigrafia ossea trifasica con ⁹⁹ᵐTc-MDP che mostra (a) ridotto flusso sanguigno, (b) attività del pool ematico, (c) captazione ritardata, in un caso di necrosi avascolare acuta dell’osso navicolare sinistro (frecce).

A destra: fase di guarigione della necrosi avascolare con un bordo di aumentata captazione attorno a un focolaio centrale di ridotta captazione nella testa del femore sinistro (freccia).

Man mano che il processo di guarigione procede, l’intera area può mostrare un iperaccumulo diffuso che persiste per mesi. Se la riparazione ha successo senza complicanze, l’uptake tornerà gradualmente alla normalità. Al contrario, in caso di collasso strutturale dell’osso necrotico (come spesso accade alla testa del femore), l’attività osteoblastica di rimodellamento può persistere indefinitamente, mantenendo un’ipercaptazione scintigrafica cronica.

La scintigrafia ossea, quindi, non si limita a diagnosticare la necrosi, ma è in grado di stabilirne lo stadio evolutivo (acuto/ischemico vs. riparativo), offrendo informazioni preziose per la pianificazione terapeutica, che può spaziare dalla terapia conservativa alla chirurgia correttiva.

Trauma e condizioni correlate

Il trauma all’apparato muscolo-scheletrico può causare una vasta gamma di lesioni, immediate e tardive, a carico di ossa, cartilagini e tessuti molli. In questo contesto, la medicina nucleare trova la sua principale applicazione non nella diagnosi delle fratture evidenti, bensì in quelle condizioni dove la radiologia convenzionale può fallire, offrendo una visione funzionale unica del processo di riparazione ossea.

Fratture occulte e delle piccole ossa

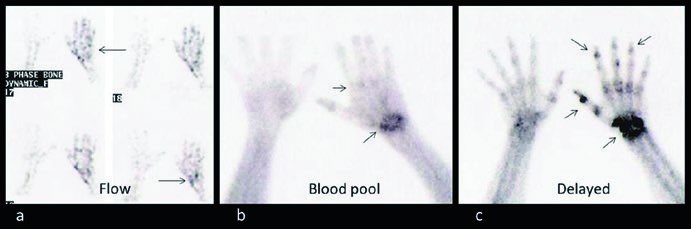

Uno dei ruoli più consolidati della scintigrafia ossea è l’identificazione delle fratture occulte, quelle fratture che, specialmente in sede di piccole ossa di mani e piedi o in pazienti osteoporotici, non sono visibili alle radiografie iniziali. La tecnica è estremamente sensibile, rilevando l’aumento del metabolismo osseo associato alla riparazione già poche ore dopo il trauma. L’uso di collimatori pinhole può fornire immagini ingrandite e ad alta risoluzione, cruciali per localizzare con precisione la lesione in strutture anatomiche complesse.

Now loading...

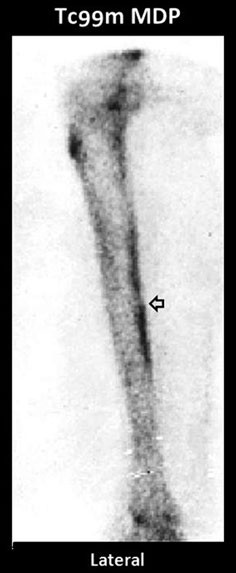

Fratture da stress

Le fratture da stress sono il risultato di sollecitazioni ripetute, insufficienti a causare una frattura acuta ma in grado di innescare un focale e intenso rimodellamento osseo come risposta adattativa. La scintigrafia è molto più sensibile delle radiografie nel diagnosticarle precocemente.

È importante distinguere tra:

- fratture da affaticamento: si verificano in un osso strutturalmente sano sottoposto a stress insoliti o eccessivi (es. atleti, militari, ballerini);

- fratture da insufficienza: si verificano in un osso patologicamente fragile (es. per osteoporosi, artrite reumatoide) sottoposto a carichi normali.

Nella fase acuta (prime 2-4 settimane), la scintigrafia tri-fasica mostra ipercaptazione in tutte le fasi (flusso, blood pool e immagini tardive). Successivamente, persiste solo l’iperaccumulo nelle immagini tardive, con un pattern tipicamente focale o fusiforme. Questo aiuta a differenziarla dalla sindrome da stress tibiale mediale (“shin splints“), che mostra un pattern di ipercaptazione lineare e diffuso lungo la corticale posteriore della tibia, con flusso e blood pool spesso normali. La configurazione osservata nella sindrome da stress tibiale è dovuta alla formazione ossea subperiostea.

Now loading...

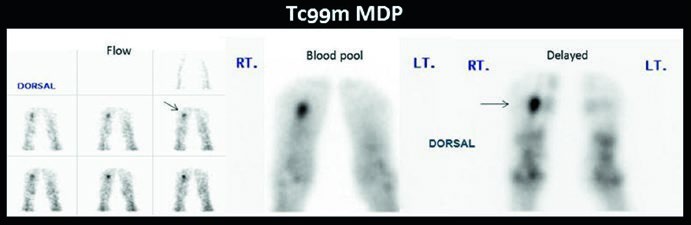

Frattura di Lisfranc (frattura tarso-metatarsale)

Questa grave lesione dell’articolazione tarso-metatarsale del piede è famigerata per essere spesso trascurata alla radiografia. La scintigrafia ossea, mostrando un chiaro iperaccumulo in corrispondenza di queste articolazioni, è uno strumento sensibile per sollevare il sospetto e indirizzare verso un’indagine TC più specifica.

Spondilolisi

La spondilolisi è una condizione caratterizzata dalla perdita di continuità dell’arco vertebrale, causata da un trauma o, più frequentemente, da stress meccanico.

La scintigrafia non è il primo esame per diagnosticare il difetto dell’istmo vertebrale, ma è fondamentale per valutarne l’attività metabolica. Un iperaccumulo indica una lesione attiva o recente, spesso rispondente alla terapia conservativa, mentre un esame negativo in un paziente sintomatico suggerisce una non-unione fibrosa e può influenzare la scelta chirurgica.

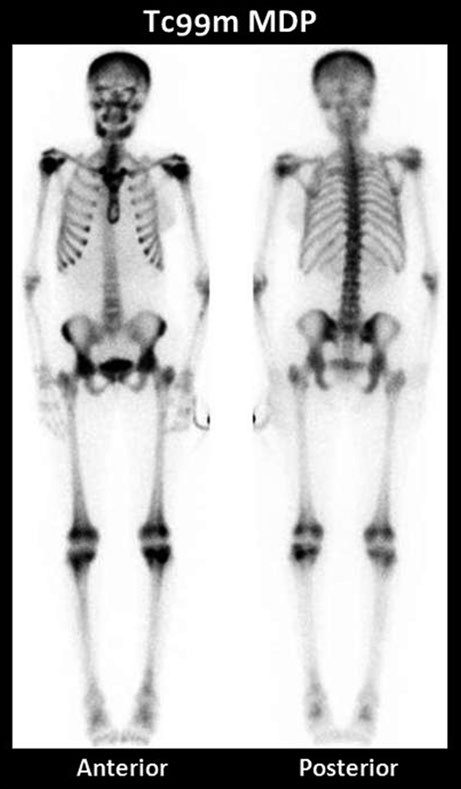

Immagine planare (a) e sezioni selezionate dello studio tomografico dell’osso (b, c) di un ragazzo di 17 anni con dolore lombare. Lo studio mostra segni di spondilolisi a carico di L4/L5, chiaramente visibili nello studio tomografico (frecce), ma non altrettanto evidenti nell’immagine planare.

Danno alla cartilagine di accrescimento

Nei bambini e negli adolescenti, la scintigrafia può valutare precocemente la funzione della fisi, identificando riduzioni di uptake che potrebbero preannunciare un arresto della crescita, prima che questo diventi evidente morfologicamente.

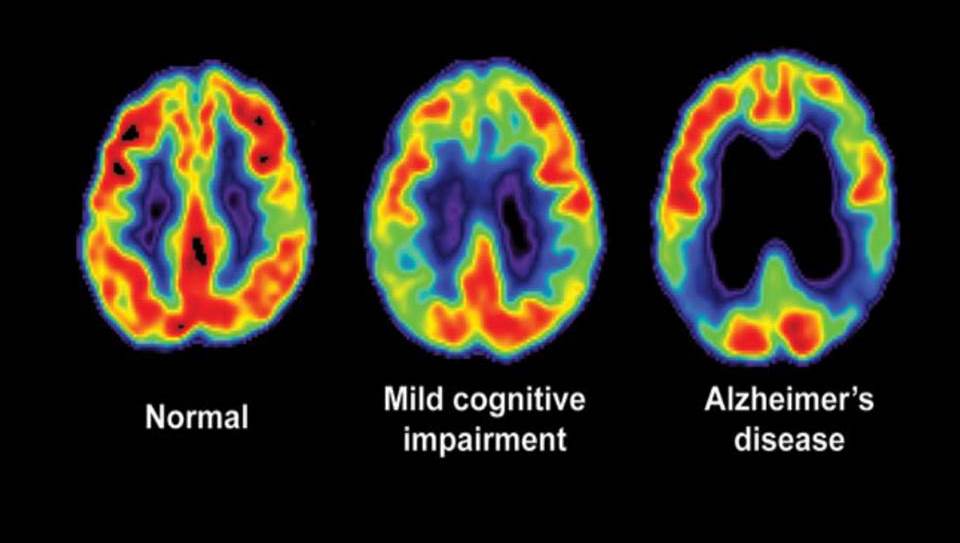

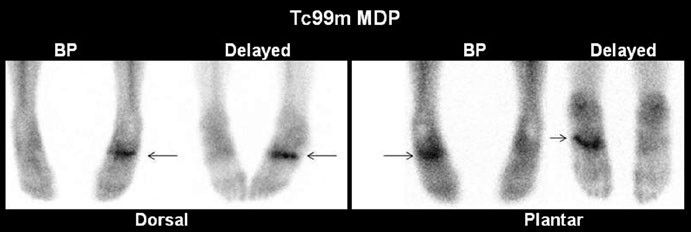

Sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS-1)

La CRPS-1 (precedentemente nota come distrofia simpatica riflessa) è una condizione dolorosa cronica che spesso segue un trauma. La sua patofisiologia implica una disregolazione del sistema nervoso autonomo e un alterato flusso sanguigno regionale (clicca qui per leggere approfondimento).

La sindrome clinica è caratterizzata da dolore, iperalgesia, edema, attività vasomotoria anomala, rigidità articolare, osteopenia regionale e alterazioni distrofiche dei tessuti molli.

Le modificazioni istopatologiche più comuni a livello sinoviale includono la proliferazione delle cellule sinoviali, fibrosi subsinoviale e proliferazione vascolare. Le alterazioni vascolari possono essere evidenziate tramite immagini del pool ematico, che mostrano un aumento dell’attività periarticolare.

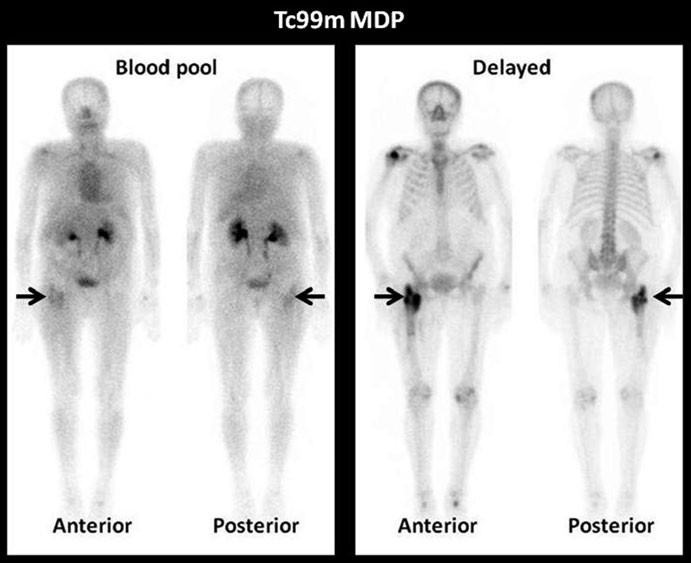

La scintigrafia ossea tri-fasica è un potente strumento di supporto alla diagnosi clinica, mostrando pattern caratteristici che evolvono con le fasi della malattia:

- fase acuta (primi 20 settimane): ipercaptazione diffusa e periarticolare in tutte e tre le fasi, dovuta all’aumentato flusso sanguigno e all’iper-rimodellamento osseo;

- fase distrofica (20-60 settimane): normalizzazione del flusso e del blood pool, ma persistente iperaccumulo nelle immagini tardive;

- fase atrofica (dopo 60 settimane): può mostrare un ridotto flusso sanguigno (ipocaptazione nelle prime due fasi) e un ritorno alla normalità nelle immagini tardive.

Questo esame non solo aiuta a confermare la diagnosi, ma può anche essere utilizzato per monitorare la risposta alla terapia.

Formazione di osso eterotopico

L’ossificazione eterotopica è la formazione di osso in tessuti molli dove non dovrebbe essercene, tipicamente dopo traumi importanti, interventi chirurgici ortopedici o traumi cranici.

La scintigrafia ossea è fondamentale per una diagnosi precoce (prima che l’osso sia maturo e visibile radiologicamente) e per stabilire il momento ottimale per l’eventuale asportazione chirurgica.

Il criterio di “maturità” si basa sulla riduzione dell’attività metabolica della lesione nel tempo: un ritorno dei valori di uptake verso la normalità indica che l’osso è maturato e il rischio di recidiva post-rimozione è minimo.

Patologie ossee metaboliche

Le malattie metaboliche dell’osso rappresentano un gruppo di patologie diffuse ma spesso subdole, la cui diagnosi può sfuggire ai soli esami clinici e radiologici. Alla base di questi disturbi vi è quasi sempre un’alterazione del metabolismo del calcio e del rimodellamento osseo. Ciò che le accomuna, dal punto di vista della medicina nucleare, è un fenomeno caratteristico: un aumento generalizzato del turnover osseo.

Questo accelerato ricambio, spesso associato a una progressiva riduzione del contenuto minerale (come nell’osteomalacia o nell’iperparatiroidismo secondario), si traduce scintigraficamente in un’assorbimento diffuso e intenso del radiofarmaco in tutto lo scheletro. Questo pattern, noto come “super scan metabolico“, è il segno distintivo di molte di queste condizioni. In un “super scan”, lo scheletro appare straordinariamente ben definito e ipercaptante, mentre l’attività renale e dei tessuti molli è marcatamente ridotta o assente, perché il tracciante viene avidamente assorbito dall’osso.

Malattia di Paget

La Malattia di Paget dell’osso è forse l’esempio più eclatante del valore della scintigrafia in questo ambito. La fase attiva (osteolitica) della malattia è caratterizzata da un iper-rimodellamento osseo così tumultuoso da generare un accumulo di radiofarmaco estremamente intenso, ben delimitato, che spesso interessa l’intero osso o una sua porzione significativa (ad esempio, tutta una vertebra o un’intera tibia). La scintigrafia è insostituibile per:

- stadiazione completa: identifica tutte le sedi scheletriche coinvolte (policentricità) in un’unica indagine, anche quelle asintomatiche e non ancora alterate radiologicamente.

- valutazione dell’attività di malattia: l’intensità dell’uptake correla direttamente con l’attività metabolica della lesione.

- monitoraggio della terapia: un trattamento efficace con bisfosfonati si manifesta con una netta riduzione dell’accumulo del tracciante nelle immagini di follow-up.

Osteodistrofia renale

Nei pazienti con insufficienza renale cronica, l’alterato metabolismo del calcio e del fosforo e il conseguente iperparatiroidismo secondario portano a un quadro scintigrafico complesso. Oltre all’ipercaptazione diffusa (“super scan”), la scintigrafia può rivelare segni specifici come:

- “Tie sternum” o “clavicle sign“: iperaccumulo delle estremità sternali delle clavicole.

- cranio a macchie di pepe (“Pepper pot skull“): alternanza di aree di iper- e ipo-captazione nel cranio.

- segno del doppio contorno (“tramline sign“): iperaccumulo lungo la corticale delle ossa lunghe.

- calcificazioni extrascheletriche: accumulo del tracciante in tessuti molli come polmoni, stomaco o reni, dovuto a metastasi calcifiche.

Questi reperti aiutano a caratterizzare la gravità del danno osseo e a guidare le decisioni terapeutiche.

Displasia fibrosa

La displasia fibrosa è una malattia in cui il normale tessuto osseo viene sostituito da tessuto fibroso anormale. Alla scintigrafia, le lesioni appaiono come aree di ipercaptazione ben focalizzate, spesso con un’intensità variabile.

L’esame è eccellente per definirne la distribuzione scheletrica (monostotica o poliostotica) e per monitorarne la stabilità nel tempo, distinguendole da altre lesioni ossee.

Fonte: A Concise Guide to Nuclear Medicine (Abdelhamid H. Elgazzar e Saud Alenezi)