Lo shock cardiogeno rappresenta un’emergenza medica critica. Una comprensione chiara della sua fisiopatologia e dei suoi criteri diagnostici è fondamentale per un intervento tempestivo ed efficace, volto a stabilizzare il paziente e a trattare la causa sottostante.

La sindrome è definita come una condizione clinica caratterizzata da una riduzione della portata cardiaca ed ipossia tissutale in presenza di un adeguato volume ematico intravascolare, derivante da un deficit del miocardio o dell’apparato valvolare cardiaco.

La diagnosi si basa su criteri emodinamici specifici che quantificano la disfunzione cardiaca e l’ipoperfusione sistemica:

- ipotensione: pressione arteriosa sistolica <90 mmHg o pressione arteriosa media < 65 mmHg;

- indice cardiaco: riduzione <2,2 L/min/m².

- pressione di incuneamento polmonare: valore elevato >18 mmHg.

Questa precisa definizione emodinamica è la manifestazione finale di diverse patologie cardiache, la cui identificazione è il primo passo del percorso terapeutico.

Eziologia

L’identificazione rapida e accurata della causa scatenante dello shock cardiogeno è un pilastro della gestione clinica, poiché la terapia definitiva è intrinsecamente legata alla risoluzione della patologia sottostante.

La causa in assoluto più frequente di shock cardiogeno è l’infarto del miocardio.

Altre eziologie rilevanti includono una serie di disfunzioni cardiache acute o croniche scompensate, quali:

- rottura del miocardio;

- aritmie;

- insufficienza valvolare;

- stenosi valvolare;

- cardiomiopatie dilatative.

Indipendentemente dalla causa specifica, queste patologie convergono verso un quadro clinico comune, la cui pronta identificazione è essenziale per attivare il percorso diagnostico-terapeutico.

Presentazione clinica

Il quadro clinico riflette la duplice natura della sindrome: l’insufficienza della pompa cardiaca e la conseguente ipoperfusione multiorgano.

Le manifestazioni cliniche principali includono:

- sintomi cardiaci: dolore retrosternale o senso di oppressione toracica;

- stato neurologico: alterazione dello stato di coscienza;

- segni di ipoperfusione periferica: pallore, cianosi e marezzature cutanee alle estremità;

- segni di congestione polmonare: presenza di rantoli polmonari all’auscultazione;

- segni di sovraccarico di volume: turgore delle vene giugulari;

- parametri vitali: ipotensione, accompagnata da tachicardia o bradicardia.

- funzionalità renale: oligo-anuria.

Di fronte a tale presentazione, è imperativo procedere con accertamenti diagnostici mirati per confermare la diagnosi, stratificare la gravità e guidare il trattamento.

Approccio diagnostico e monitoraggio

Un approccio diagnostico rapido e multi-strumentale è indispensabile per confermare la sindrome, quantificarne la severità e guidare in tempo reale le scelte terapeutiche.

Now loading…

L’ecocardiografia bed-side rappresenta lo strumento diagnostico di prima linea. La sua immediata disponibilità permette di valutare parametri fondamentali come la funzione contrattile del miocardio, lo stato dell’apparato valvolare, la frazione d’eiezione (FE) e di ottenere una stima indiretta della gittata cardiaca.

Nei pazienti con instabilità emodinamica, il monitoraggio continuo è un requisito non negoziabile. L’approccio si articola su diversi livelli di invasività.

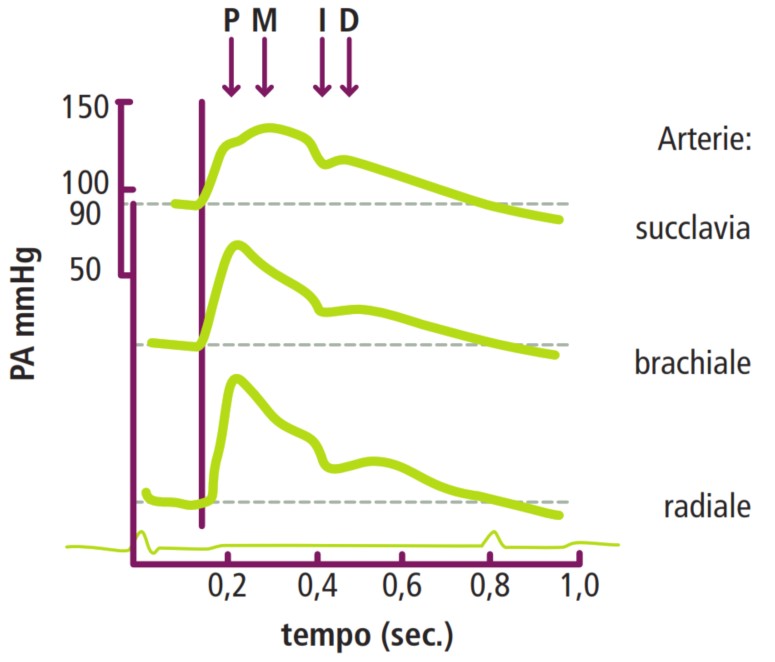

- monitoraggio di base: il posizionamento di un catetere arterioso è essenziale per la misurazione continua e accurata della pressione arteriosa e per l’analisi della sua forma d’onda;

- monitoraggio avanzato invasivo: il catetere di Swan-Ganz rimane uno strumento fondamentale per una valutazione puntuale della severità dello shock. Inserito attraverso una vena centrale e posizionato in arteria polmonare, fornisce i seguenti parametri:

- output cardiaco misurato con il metodo della termodiluizione;

- pressione del circolo polmonare;

- pressione di incuneamento polmonare;

- saturazione venosa mista di ossigeno (SvO2).

Questi parametri sono cruciali per l’ottimizzazione della terapia dello shock cardiogeno.

Sistemi alternativi: altri sistemi di monitoraggio emodinamico (es. Picco, Vigileo, PRAM) possono fornire una stima della portata cardiaca analizzando la forma d’onda arteriosa in combinazione con la pressione venosa centrale.

Le informazioni ottenute dal monitoraggio guidano l’implementazione e la titolazione delle strategie terapeutiche mirate a ripristinare la stabilità emodinamica.

Strategie terapeutiche

L’approccio terapeutico allo shock cardiogeno è concepito come una “terapia ponte” (bridge therapy). Il suo scopo primario è garantire la stabilità emodinamica e la perfusione d’organo, creando le condizioni necessarie per consentire il trattamento definitivo (cardiochirurgico o interventistico) della causa scatenante.

Supporto farmacologico

Le buone pratiche cliniche SIAARTI e le evidenze internazionali indicano come trattamento di prima linea la combinazione di noradrenalina in aggiunta a un inotropo positivo.

La logica di questo approccio combinato è la seguente:

- noradrenalina: agisce primariamente come vasopressore (agonista α-1 adrenergico) con una debole attività stimolante sul miocardio (β-1). Il suo ruolo è ristabilire una pressione arteriosa adeguata tramite vasocostrizione. Il suo vantaggio principale è un basso profilo di rischio aritmogeno;

- dobutamina: è l’inotropo di prima scelta. Essendo un agonista dei recettori β-1 e β-2, esercita un effetto “inodilatatore”: aumenta la gittata cardiaca stimolando la contrattilità miocardica (azione β-1) e contemporaneamente induce una vasodilatazione del circolo sistemico (azione β-2).

Nei pazienti che assumono cronicamente beta-bloccanti, l’azione della dobutamina è inefficace. In questi casi, le alternative terapeutiche sono:

- levosimendan: un farmaco calcio-sensibilizzante che aumenta l’affinità della troponina C per il calcio, consentendo un migliore accorciamento delle fibrocellule miocardiche;

- inibitori delle fosfodiesterasi (enoximone, milrinone): agiscono aumentando i livelli intracellulari di AMP ciclico.

Qualora questo approccio iniziale non fosse sufficiente, si procede a un’escalation terapeutica con inotropi più potenti, come la dopamina e l’adrenalina, tenendo conto del loro maggiore profilo di rischio aritmogeno.

Tabella riassuntiva dei farmaci vasoattivi

| Farmaco | Meccanismo d’azione principale | Note cliniche e razionale d’uso |

|---|---|---|

| Noradrenalina | Agonista α-1 adrenergico (con debole attività β-1) | Vasopressore di prima linea per ristabilire la pressione arteriosa. Basso profilo aritmogeno. |

| Dobutamina | Agonista β-1 e β-2 adrenergico | Inotropo di prima scelta, “inodilatatore”: aumenta la gittata cardiaca e induce vasodilatazione sistemica. |

| Levosimendan | Calcio-sensibilizzante | Alternativa nei pazienti in terapia con beta-bloccanti. Aumenta la contrazione miocardica. |

| Inibitori delle fosfodiesterasi | Aumento dei livelli di AMP ciclico citoplasmatico | Alternativa nei pazienti in terapia con beta-bloccanti. |

| Dopamina | Inotropo potente | Utilizzato in caso di fallimento della terapia di prima linea. Maggiore rischio aritmogeno. |

| Adrenalina | Inotropo potente | Utilizzato in caso di fallimento della terapia di prima linea. Maggiore rischio aritmogeno. |

Supporto meccanico al circolo (MCS)

Quando l’approccio farmacologico non è sufficiente a garantire la stabilità emodinamica, è necessario ricorrere a dispositivi di supporto meccanico al circolo come ulteriore “terapia ponte”.

La scelta del dispositivo dipende dalla gravità dello shock:

- Dispositivi di Assistenza Ventricolare (VAD): includono il contropulsatore aortico e l’Impella;

- Supporto Circolatorio Extracorporeo: nei casi più gravi, si considera l’utilizzo dell’ECMO veno-arterioso.

La gestione dello shock cardiogeno richiede quindi un approccio graduale e scalabile, che integri la terapia farmacologica con il supporto meccanico per stabilizzare il paziente critico.

Fonte: Manuale di anestesia e rianimazione. Concorso Nazionale SSM.