L’osteomielite cronica non batterica (CNO) è una malattia autoinfiammatoria cronica delle ossa che colpisce comunemente bambini e adolescenti. In passato considerata una condizione piuttosto lieve e autolimitante, oggi la CNO è riconosciuta come una malattia grave e, in alcuni casi, devastante, a causa del dolore cronico e severo nonché delle possibili complicazioni, come le fratture dei corpi vertebrali. Infatti, la CNO copre uno spettro clinico che va da lesioni monofocali lievi e autolimitanti a malattie multifocali croniche con lesioni riacutizzanti, per questo anche chiamata osteomielite cronica multifocale ricorrente (CRMO), molto simile all’osteomielite, ma in assenza di infezioni, e coinvolgente principalmente le metafisi delle ossa lunghe, oltre che del bacino, della cingolo scapolare e della colonna vertebrale.

Epidemiologia

La prevalenza della CNO/CRMO, a seconda degli studi, è stata stimata tra 1/160.000 e 1/2.000.000, mentre l’incidenza varia tra 1/250.000 e 1/1.000.000. La malattia colpisce prevalentemente le femmine.

Anche se i caucasici bianchi sono la razza più frequentemente riportata in letteratura, tutte le etnie possono essere colpite.

Probabilmente è sottostimata perché poco conosciuta e quindi mal diagnosticata.

Clinica

La CNO/CRMO si manifesta principalmente nei bambini e negli adolescenti, con un’età media di insorgenza di 10 anni. È caratterizzata da un esordio insidioso con episodi ricorrenti di dolore locale, sensibilità, gonfiore, rossore e calore nelle aree di infiammazione ossea. L’infiammazione può verificarsi in qualsiasi parte dello scheletro, ma colpisce più frequentemente le metafisi e le epifisi delle ossa lunghe, il bacino, il cingolo scapolare e la colonna vertebrale. Il neurocranio non è quasi mai interessato.

Se il dolore è particolarmente forte o persiste per periodi prolungati, possono essere interessate le parti molli, i muscoli e i tendini adiacenti alla lesione, provocando una limitazione dei movimenti, poiché le articolazioni possono essere colpite dall’artrite. Il dolore è principalmente fastidioso durante le ore notturne ma può manifestarsi in qualsiasi ora del giorno.

A-C) Immagini RMN di una ragazza di 13 anni con CNO e malattia di Crohn che mostrano alterazioni del segnale iperintenso in una mandibola sinistra ispessita con distruzione ossea (TIRM: A, B) e potenziamento del contrasto (T1 con saturazione del grasso, C).

D) Radiografia convenzionale che mostra una lesione della CNO nella clavicola con ispessimento osseo e reazione periostale.

E) RMN (TIRM) che mostra alterazioni del segnale iperintenso in una clavicola sinistra ispessita e distrutta di un paziente di 15 anni con CNO.

F) RMN (TIRM) che mostra lesioni iperintense in più corpi vertebrali di un paziente di 13 anni con CNO.

La gravità e il decorso della malattia possono variare ampiamente tra i pazienti, oscillando tra esacerbazioni acute e remissioni spontanee.

Manifestazioni sistemiche come febbre, malessere, sudorazioni notturne e perdita di peso sono frequenti e la malattia può essere associata a disturbi infiammatori della pelle, come psoriasi volgare, pustolosi palmoplantare, acne, pioderma gangrenoso e raramente sindrome di Sweet, e/o dell’intestino, come malattia di Crohn o colite ulcerosa.

Sono riportati casi di insorgenza in età adulta che somigliano alla sindrome SAPHO. Non è chiaro se la sindrome SAPHO e la CNO/CRMO siano due entità separate o parte dello stesso spettro di malattia, con la CNO/CRMO come equivalente pediatrico della sindrome SAPHO.

Eziologia

Il meccanismo patogenetico esatto è sconosciuto. È esclusa un’origine infettiva poiché non sono rilevabili agenti infettivi apparenti nel sito della lesione ossea. Si sospetta una componente genetica per la suscettibilità alla CNO/CRMO: alcuni ricercatori hanno ipotizzato la mutazione dei geni D18560, LIPIN2, PSTPIP2.

La disfunzione immunitaria, in particolare della via dell’IL-10 e anche dell’IL-1, può giocare un ruolo nell’eziologia della malattia. L’espressione squilibrata delle citochine e l’aumento dell’attivazione dell’inflammasoma nei monociti dei pazienti con CNO contribuiscono a un fenotipo pro-infiammatorio che favorisce l’infiammazione ossea.

A causa della sua natura infiammatoria, dei suoi episodi ricorrenti e della mancanza di qualsiasi agente patogeno noto, la CRMO non è più considerata una malattia autoimmune ed è stata riclassificata come una malattia autoinfiammatoria.

Diagnosi

La diagnosi si basa su una combinazione di esami clinici, radiologici e istologici, ma è per lo più una diagnosi di esclusione.

In laboratorio, tipicamente, si riscontrano lievi aumenti della proteina C reattiva (PCR) e della velocità di eritrosedimentazione (VES).

A) Radiografia regionale mostrante minima sclerosi dell’ileo destro.

B) RMN (sequenze TIRM) mostrante segnale iperintenso nell’osso iliaco e nel femore prossimale con reazione dei tessuti circostanti.

C) RMN (T1 con contrasto) mostrante enhancement del contrasto nell’osso ilio ispessito con distruzione ossea e reazione dei tessuti molli peri-focali.

D) RMN (immagini pesate in diffusione; DWI) mostrante diffusione ristretta nell’osso ilio e nel femore prossimale.

E) RMN wholebody mostrante lesioni scheletriche multifocali iperintense (TIRM).

L’Rx viene frequentemente utilizzata per lo screening iniziale e per escludere fratture. I reperti osservati nelle immagini semplici in alcuni pazienti con CNO includono lesioni litiche, sclerosi e iperostosi.

Storicamente, la scintigrafia ossea è stata utilizzata per diagnosticare la CNO, per individuare lesioni clinicamente silenti (specialmente che interessano i corpi vertebrali) e per monitorare l’attività della malattia. Tuttavia, a causa della radiazione associata e della disponibilità di alternative più sensibili è stata sostituita dalla moderna risonanza magnetica (RMN) per diagnosticare e monitorare la CNO in quanto permette inoltre di osservare anche i tessuti molli circostanti.

Di solito, le tecniche di WB-MRI includono sequenze sensibili ai fluidi (STIR/TIRM, o talvolta T2 regolari con saturazione del grasso) che consentono una visualizzazione ottimale dell’infiammazione (edema) del sistema scheletrico e dei tessuti adiacenti.

I reperti classici in risonanza magnetica includono edema osseo iniziale, seguito generalmente da lesioni osteolitiche o sclerotiche, poi iperostotiche, così come reazioni periostali e dei tessuti molli.

Le biopsie delle lesioni ossee sono tipicamente sterili e includono infiltrati densi di cellule immunitarie, lisi ossea, fibrosi e/o osso normale, consentendo di escludere diagnosi differenziali come infezioni, displasia fibrosa, malignità o istiocitosi delle cellule di Langerhans.

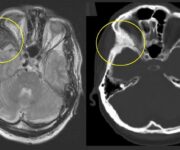

Diagnosi Differenziale

La diagnosi differenziale include principalmente osteomielite batterica acuta o subacuta, artrite idiopatica giovanile, ipofosfatasia, istiocitosi a cellule di Langerhans e neoplasie come osteosarcoma, sarcoma di Ewing, neuroblastoma, rabdomiosarcoma, leucemia e linfoma. Devono essere escluse anche rare sindromi monogenetiche con CNO/CRMO come componente, come la sindrome di Majeed, la sindrome PAPA e la sindrome DIRA (osteomielite multifocale sterile con periostite e pustolosi).

A) Metastasi scheletriche di neuroblastoma con molteplici aree di alterazioni del segnale iperintenso (frecce).

B) Micobatteriosi in difetto del recettore dell'interferone gamma (IFNGR) con piccole aree iperintense e ipointense centrali (freccia).

C) Linfoma osseo primario con lesioni iperintense inomogenee dell'intero scheletro.

D) Istiocitosi a cellule di Langerhans con lesioni iperintense nel femore prossimale, osso iliaco destro e terza costa destra (frecce).

E) Displasia fibrosa poliostotica con tibie e femori omogeneamente iperintensi (frecce).

Trattamento

Gli obiettivi del trattamento sono ridurre il dolore, ridurre l’infiammazione, prevenire danni e deformazioni ossee, migliorare la capacità di muoversi e consentire una vita normale.

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS come ibuprofene, naprossene, etoricoxib, indometacina) sono il trattamento di scelta. I corticosteroidi orali, i bisfosfonati (pamidronato) e gli inibitori di TNF-α (infliximab) possono essere utilizzati come trattamento alternativo nei casi non responsivi ai FANS, durante le riacutizzazioni e per prevenire le ricadute. L’azione antinfiammatoria dell’azitromicina può contribuire a un effetto terapeutico positivo.

I bifosfonati inibiscono l’attività degli osteoclasti, probabilmente interrompendo la perdita ossea infiammatoria. Inoltre, il pamidronato ha effetti inibitori sull’espressione di citochine pro-infiammatorie.

Prognosi

La malattia è caratterizzata da periodi alternati di remissione e recidiva, ma generalmente ha un decorso “benigno” e può esitare nella remissione completa. In alcuni casi, specie dopo diversi anni, possono verificarsi deformità ossee che possono indurre disabilità a lungo termine (es. vertebra plana, iperostosi, sindrome dolorosa). È stata descritta un’evoluzione a lungo termine verso la spondiloartropatia.