L’intossicazione da piombo, nota anche come saturnismo, è una condizione patologica causata dall’accumulo di piombo (o suoi composti) nell’organismo. Questo metallo pesante può danneggiare vari organi e sistemi, in particolare il sistema nervoso, il sangue, i reni e l’apparato digerente.

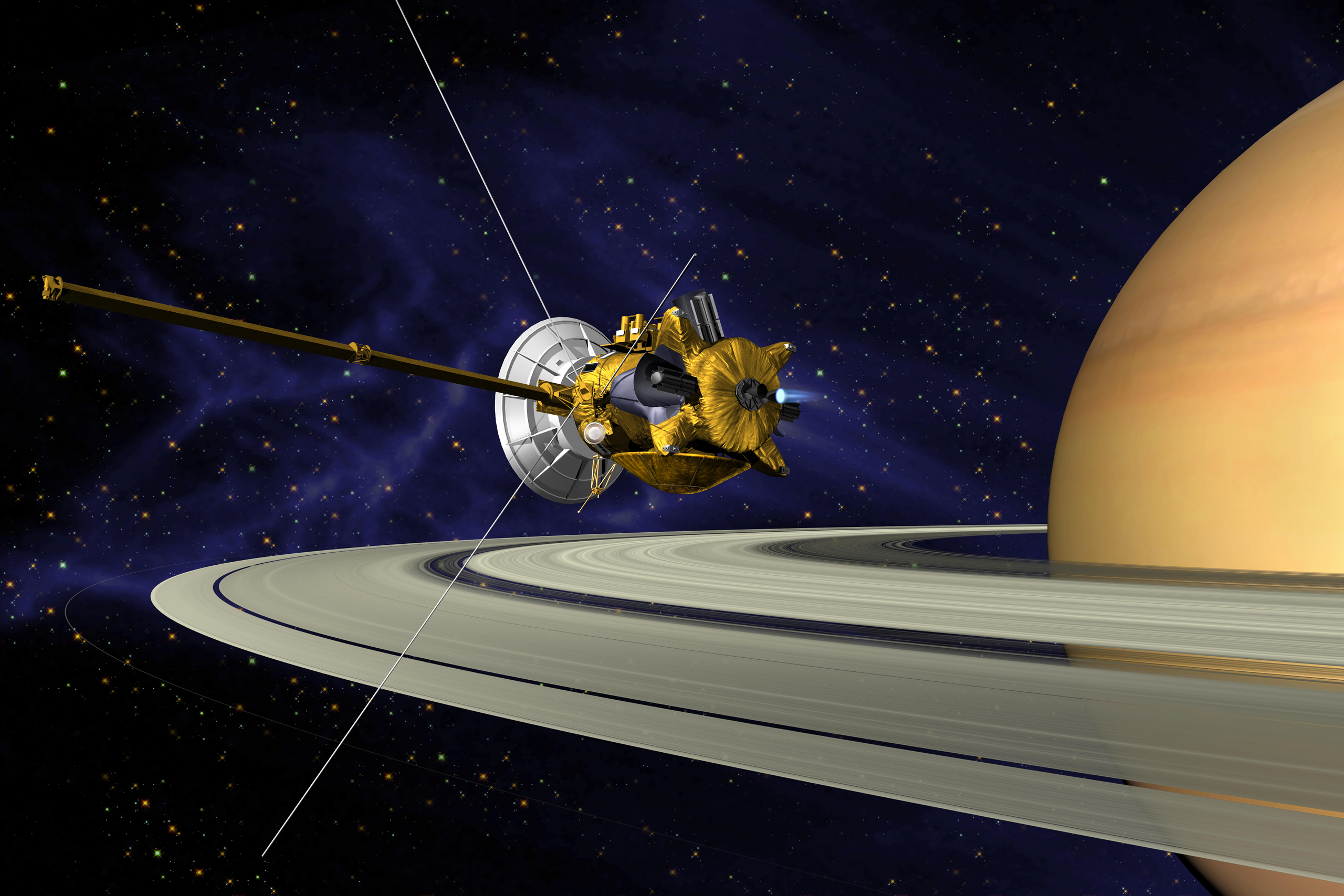

Il termine “saturnismo” deriva da Saturno, il dio romano associato dagli alchimisti al piombo.

Il problema dell’esposizione al piombo ha radici antiche, poiché questo metallo è stato utilizzato dall’uomo per migliaia di anni.

In antichità i Romani utilizzavano il piombo per tubature, stoviglie e come additivo alimentare (ad esempio, per dolcificare il vino con il defrutum o il sapa). Alcuni storici hanno ipotizzato che l’avvelenamento da piombo possa aver contribuito al declino dell’Impero Romano, sebbene questa teoria sia controversa.

Nel Medioevo e Rinascimento il piombo era usato per produrre vetri, ceramiche e pigmenti (come il bianco di piombo). Gli alchimisti e i medici dell’epoca iniziarono a notare i suoi effetti tossici.

L’uso del piombo aumentò drasticamente con l’industrializzazione, soprattutto nelle vernici, nelle batterie e nelle tubature idrauliche. Le vernici al piombo furono ampiamente utilizzate nelle case, esponendo i bambini al rischio di ingestione. L’inalazione di polveri e vapori di piombo divenne un rischio comune per i lavoratori.

Inoltre, l’aggiunta di piombo tetraetile alla benzina come antidetonante (negli anni ’20) portò a un’esposizione diffusa attraverso l’inquinamento atmosferico.

A partire dagli anni ’70, molti paesi hanno introdotto restrizioni sull’uso del piombo, vietandolo nella benzina, nelle vernici e in altri prodotti di consumo. Nonostante ciò, l’inquinamento da piombo rimane un problema in alcune aree, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e in siti industriali dismessi.

Meccanismi tossicologici

I meccanismi tossicologici del piombo sono complessi e coinvolgono diversi sistemi e processi biologici, interferrendo con numerose funzioni cellulari e molecolari.

Il piombo può entrare nel corpo attraverso l’inalazione di polveri o vapori (ad esempio, in ambienti industriali), l’ingestione di cibi, acqua o oggetti contaminati (soprattutto nei bambini, che possono ingerire schegge di vernice al piombo) e tramite via cutanea, meno comune, ma possibile con alcuni composti organici del piombo.

Una volta assorbito, il piombo si distribuisce nel sangue, nei tessuti molli (come fegato, reni e cervello) e nelle ossa, dove può rimanere per decenni.

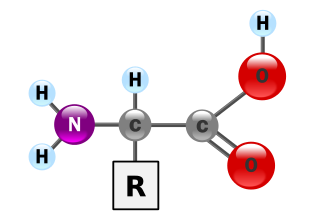

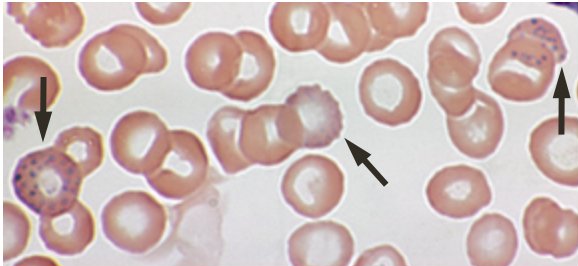

Il piombo ha una forte affinità per i gruppi tiolici (-SH) presenti in molti enzimi e proteine. Questa interazione ne altera la struttura e la funzione, portando all’inibizione degli enzimi coinvolti nella sintesi dell’emoglobina. In particolare il piombo blocca l’enzima δ-aminolevulinico deidratasi (ALAD), cruciale per la produzione dell’eme (componente dell’emoglobina). Inibisce anche la ferrochelatasi, che inserisce il ferro nella protoporfirina per formare l’eme. Questo porta all’accumulo di protoporfirina e alla ridotta produzione di emoglobina, causando anemia.

Inoltre il piombo è particolarmente tossico per il sistema nervoso, sia centrale che periferico. Può attraversare la barriera emato-encefalica, soprattutto nei bambini, il cui sistema nervoso è in sviluppo.

Agisce sulle cellule nervose generando radicali liberi che danneggiano tramite stress ossidativo ed interferendo con i canali del calcio. Altera la trasmissione dei segnali nervosi e la conduzione degli impulsi danneggiando la mielina. Le conseguenze sono: neurotossicità, riduzione del QI, disturbi dell’apprendimento, iperattività e, nei casi gravi, encefalopatia.

Now loading…

Il piombo può sostituire il calcio nelle ossa, poiché ha una struttura ionica simile. Nelle ossa, il piombo rimane inerte per anni, ma in situazioni di stress (gravidanza, allattamento, osteoporosi), può essere rilasciato nel sangue, causando una ri-esposizione cronica.

Il piombo si accumula nei reni, dove interferisce con la funzione delle cellule tubulari. Provoca nefropatia cronica, con sclerosi dei tessuti renali, riducendo la capacità di filtrare le tossine e regolare l’equilibrio elettrolitico. Può portare a insufficienza renale nei casi più gravi.

Il piombo può aumentare la pressione sanguigna, contribuendo all’ipertensione. Questo avviene attraverso l’alterazione della funzione endoteliale e l’aumento dello stress ossidativo. Inoltre può alterare la produzione di ormoni, in particolare quelli coinvolti nella crescita e nello sviluppo. Nei bambini, questo può portare a ritardi nella crescita e nello sviluppo sessuale.

Recenti studi suggeriscono che il piombo possa influenzare l’espressione genica attraverso meccanismi epigenetici, come:

- modificazioni degli istoni: cambiamenti nella struttura della cromatina che influenzano l’espressione genica;

- metilazione del DNA: alterazioni che possono influenzare la regolazione genica.

Il piombo può attraversare la placenta, esponendo il feto a concentrazioni tossiche. Può causare aborti spontanei, parto prematuro e basso peso alla nascita. Nei neonati, l’esposizione al piombo può portare a ritardi nello sviluppo cognitivo e motorio.

Effetti e sintomi

Il saturnismo è una condizione multisistemica, i cui effetti e sintomi possono variare notevolmente a seconda della dose, della durata dell’esposizione e dell’età dell’individuo. Mentre alcuni sintomi sono immediati e acuti (come le coliche addominali), altri sono cronici e possono manifestarsi dopo anni di esposizione silente.

Al di là degli effetti già citati, tra cui spicca l’anemia e la nefropatia, il piombo ha degli effetti che si ripercuotono su altri apparati:

- sistema gastrointestinale. Oltre alle “coliche saturnine” (dolori addominali crampiformi), il piombo può causare:

- nausea e vomito, spesso associati a un sapore metallico in bocca, spesso descritto come uno dei primi segni di intossicazione;

- stipsi o diarrea: alterazioni della motilità intestinale dovute all’effetto neurotossico del piombo sui nervi che controllano l’intestino;

- perdita di appetito: con conseguente calo ponderale e malnutrizione;

- sistema muscolo-scheletrico:

- debolezza muscolare: il piombo interferisce con la trasmissione neuromuscolare, causando affaticamento e ridotta forza;

- dolori articolari e muscolari: dovuti all’accumulo di piombo nei tessuti molli e all’infiammazione indotta;

- gotta saturnina: rara condizione in cui il piombo altera il metabolismo dell’acido urico, portando a depositi di cristalli nelle articolazioni;

- sistema immunitario:

- immunosoppressione: il piombo può ridurre la risposta immunitaria, aumentando la suscettibilità alle infezioni;

- alterazione della produzione di citochine: con possibili effetti infiammatori cronici o autoimmunità;

- sistema riproduttivo:

- riduzione della libido e alterazioni nella produzione di spermatozoi, con possibile infertilità negli uomini;

- disturbi del ciclo mestruale, aumento del rischio di aborto spontaneo o parto prematuro e accumulo di piombo nel latte materno, con esposizione del neonato nelle donne;

- apparato tegumentario:

- pallore: dovuto all’anemia causata dal piombo;

- dermatiti: in caso di esposizione cutanea a composti del piombo;

- linee di Burton: raro segno caratterizzato da una linea blu-nera lungo le gengive, causata dalla deposizione di solfuro di piombo;

- apparato uditivo:

- perdita dell’udito: il piombo può danneggiare il nervo acustico o le strutture dell’orecchio interno;

- acufeni: ronzii o fischi nelle orecchie, dovuti all’effetto neurotossico;

- apparato visivo:

- neuropatia ottica: il piombo può danneggiare il nervo ottico, causando visione offuscata o perdita della vista;

- cecità notturna: dovuta all’interferenza con la vitamina A, essenziale per la visione in condizioni di scarsa luminosità.

L’esposizione al piombo cronica può dare degli effetti a lungo termine e si è vista associata ad un aumento del rischio di malattie neurodegenerative come il Parkinson e l’Alzheimer, cardiopatie e disfunzioni renali croniche, con possibile evoluzione verso l’insufficienza renale terminale.

Il saturnismo determina inoltre effetti psicologici e comportamentali quali irritabilità, ansia e depressione, disturbi del sonno come insonnia o ipersonnia negli adulti.

Nei bambini comportamenti aggressivi o iperattività e difficolta di socializzazione e/o isolamento.

Diagnosi

La diagnosi del saturnismo è un processo complesso che richiede un approccio multidisciplinare, basato su una combinazione di anamnesi, esami clinici e test di laboratorio. Poiché i sintomi del saturnismo possono essere aspecifici e simili a quelli di altre condizioni, è fondamentale identificare correttamente l’esposizione al piombo e valutarne gli effetti sull’organismo.

Si parte sempre da una buona anamnesi dell’esposizione al piombo valutando la storia occupazionale ed ambientale di possibili fonti di esposizione, come lavori in industrie (batterie, vernici, metallurgia) o residenza in aree con inquinamento da piombo.

Può essere inoltre utile conoscere le abitudini alimentari (ad esempio, consumo di cibi conservati in contenitori di ceramica con smalto al piombo), eventuale uso di rimedi tradizionali o cosmetici contenenti piombo e nei bambini l’abitudine di mangiare oggetti non alimentari come schegge di vernice.

L’esame clinico permette di identificare alcuni segni fisici e sintomi riferiti, tra cui pallore (dovuto all’anemia), linee di Burton (depositi blu-neri lungo le gengive), debolezza muscolare o neuropatia periferica (formicolio, intorpidimento), ritardi nello sviluppo nei bambini (crescita, linguaggio, capacità motorie), dolori addominali, nausea o vomito, mal di testa, difficoltà di concentrazione e irritabilità.

La clinica va approfondita poi con dei test di laboratorio che misurano i livelli di piombo nel corpo e valutano i suoi effetti sull’organismo:

- livelli di piombo nel sangue (PbB). È il test principale per diagnosticare il saturnismo, tuttavia il livello ematico riflette solo l’esposizione recente, non l’accumulo totale nel corpo. I valori di riferimento secondo l’OMS sono:

- normale: < 5 µg/dL;

- attenzione: 5-10 µg/dL (possibile esposizione);

- tossico: > 10 µg/dL (richiede intervento);

- grave: > 45 µg/dL (emergenza medica);

- protoporfirina eritrocitaria libera (FEP) o zinco-protoporfirina (ZPP): è un indicatore di effetto, aumenta in caso di esposizione cronica al piombo, poiché il piombo inibisce la sintesi dell’eme. Utile per valutare l’esposizione a lungo termine, soprattutto nei bambini;

- esami del sangue aggiuntivi, tra cui:

- emocromo completo: per rilevare anemia (microcitica o ipocromica);

- funzionalità renale: creatinina, azotemia e analisi delle urine per valutare danni renali;

- elettroliti: alterazioni del calcio e del fosforo possono indicare effetti sul metabolismo osseo.

Ulteriori indagini che possono essere effettuate sono:

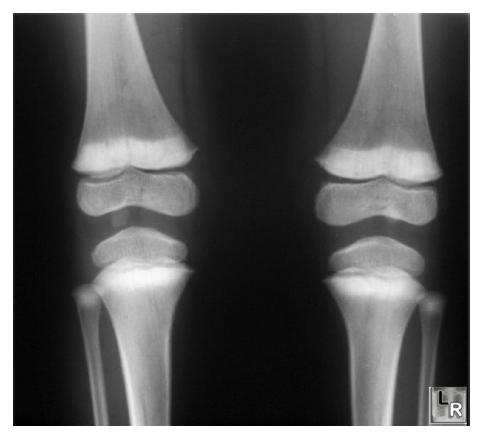

- radiografie delle ossa lunghe (nei bambini): mostrano linee dense (linee di Harris) dovute all’accumulo di piombo nelle ossa. Utili per valutare l’esposizione cronica;

- radiografie addominali: possono rilevare frammenti di vernice al piombo o oggetti ingeriti nei bambini;

- elettromiografia (EMG): per valutare la neuropatia periferica.

- test di mobilitazione del piombo: somministrazione di un agente chelante (es. EDTA) per valutare la quantità di piombo mobilizzabile dalle ossa. Utile per stimare l’accumulo totale di piombo nel corpo;

- analisi del capello o delle unghie: può fornire informazioni sull’esposizione a lungo termine, ma è meno affidabile rispetto ai test ematici.

Diagnosi differenziale

Il saturnismo può essere confuso con altre condizioni, quindi è importante escludere:

- anemie da carenza di ferro o vitamina B12;

- disturbi neurologici come sclerosi multipla o neuropatie di altra origine;

- malattie renali croniche non correlate al piombo;

- intossicazioni da altri metalli pesanti (es. mercurio, cadmio).

Gestione terapeutica

La gestione terapeutica del saturnismo dipende dalla gravità dell’intossicazione, dai livelli di piombo nel sangue e dalla presenza di sintomi clinici. L’obiettivo principale è ridurre l’esposizione al piombo, rimuovere il piombo dall’organismo e trattare i sintomi e le complicazioni.

Bisogna quindi identificare ed eliminare la fonte, sia essa ambientale o occupazionale, informando il paziente sui rischi e sulle misure preventive (es. igiene personale, lavaggio delle mani, pulizia degli ambienti).

Now loading…

La terapia chelante è il trattamento principale per rimuovere il piombo dall’organismo. Viene utilizzata in casi di intossicazione moderata o grave (livelli di piombo nel sangue > 45 µg/dL) o in presenza di sintomi clinici. Tra i farmaci chelanti rientrano:

- calcio EDTA (calcio disodio etilendiamminotetraacetato), somministrato per via endovenosa. Utilizzato in casi gravi o in pazienti ospedalizzati. Può causare effetti collaterali come nefrotossicità e ipocalcemia;

- DMSA (acido dimercaptosuccinico o succimer), somministrato per via orale. Preferito per i bambini e per casi meno gravi. Meno tossico rispetto all’EDTA;

- DMPS (acido dimercaptopropansolfonico), alternativa al DMSA, somministrato per via orale o endovenosa;

- penicillamina: usata raramente a causa dei suoi effetti collaterali (es. reazioni allergiche, tossicità renale).

I protocolli di trattamento variano a seconda dei casi:

- casi lievi: riduzione dell’esposizione e monitoraggio, senza terapia chelante (a meno che non ci siano sintomi o livelli persistentemente elevati);

- casi moderati: DMSA per via orale, con monitoraggio dei livelli di piombo nel sangue;

- casi gravi: terapia combinata con EDTA e DMSA, spesso in regime ospedaliero.

Importante può essere anche il supporto nutrizionale. In particolare una dieta ricca di calcio e ferro può ridurre l’assorbimento del piombo a livello intestinale. Integratori possono essere prescritti in caso di carenze. La vitamina C iuta a ridurre lo stress ossidativo causato dal piombo. Lo zinco può competere con il piombo per l’assorbimento, riducendone l’accumulo.

I sintomi e le complicanze vengono gestite da caso a caso:

- anemia: integratori di ferro e acido folico, se necessario;

- danni renali: monitoraggio della funzionalità renale e trattamento dell’insufficienza renale;

- sintomi neurologici: terapia fisica e occupazionale per i deficit motori;

- dolori addominali: antispastici o analgesici, se necessario.

Dopo il trattamento, i livelli di piombo devono essere monitorati regolarmente (es. ogni 3-6 mesi) per garantire che non vi sia una ri-esposizione. Inoltre va controllata la clinica a lungo termine, soprattutto nei bambini (es. sviluppo cognitivo e comportamentale).

Il monitoraggio a lungo termine è essenziale per prevenire recidive e garantire il recupero completo. La prevenzione, attraverso la riduzione dell’uso del piombo nei prodotti di consumo e l’adozione di misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a rischio, rimane la strategia più efficace per ridurre l’impatto del saturnismo sulla salute pubblica.

Fonti

- Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons;

- Wikipedia – Saturnismo;

- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – Piombo e salute;

- Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA) – Piombo;

- Wikipedia – Malattie nell’antica Roma;

- Wikipedia – Picacismo;

- NIEHS – Lead;

- MedlinePlus – Lead Poisoning;

- Mayo Clinic – Lead Poisoning;

- Wikipedia – Nitrato di piombo;

- Wikipedia – Thomas Midgley;

- Wikipedia – Porfiria acuta intermittente.