La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più comune nella pratica clinica, specie nei pazienti anziani e con patologie cardiovascolari.

La FA è un’aritmia in cui gli atri del cuore perdono la loro contrazione coordinata, attivandosi in modo rapido e caotico. Il risultato è un battito irregolare e spesso accelerato, che può causare palpitazioni, affaticamento, dispnea e, nei casi più gravi, scompenso cardiaco.

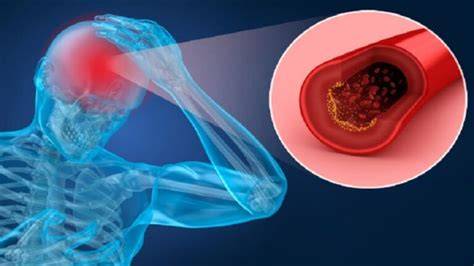

Oltre ai sintomi, il vero pericolo è l’ictus cerebrale: quando gli atri non si contraggono efficacemente, il sangue può ristagnare e formare trombi, soprattutto nell’auricola sinistra. Se uno di questi trombi si stacca, può raggiungere il cervello e causare un’ischemia.

Le cause della fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale può essere la manifestazione di numerose condizioni cliniche, alcune croniche, altre acute e transitorie. Le più comuni sono le malattie cardiovascolari, in particolare l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica e le valvulopatie, specialmente quelle mitraliche. Anche le cardiomiopatie, come quella dilatativa o ipertrofica, aumentano il rischio.

Esistono poi fattori extracardiaci, spesso sottovalutati ma molto rilevanti: l’ipertiroidismo, le broncopneumopatie croniche (come la BPCO), la sindrome delle apnee notturne, l’obesità e il diabete.

Anche il consumo acuto e abbondante di alcol, la cosiddetta “holiday heart syndrome”, può scatenare un episodio di FA in soggetti predisposti.

In una minoranza dei casi, soprattutto nei giovani, la fibrillazione atriale può insorgere in assenza di cause evidenti: si parla in questi casi di “lone atrial fibrillation“.

Le conseguenze della fibrillazione atriale

Le ripercussioni della FA non si limitano ai sintomi acuti. Le sue conseguenze cliniche possono essere gravi e a lungo termine.

La più temuta, come già detto, è l’ictus ischemico: la perdita della contrazione atriale efficace comporta un ristagno di sangue, soprattutto nell’auricola sinistra, che può favorire la formazione di trombi. Se uno di questi coaguli si stacca e raggiunge il cervello, può provocare un’ischemia cerebrale acuta. I pazienti con FA hanno infatti un rischio di ictus fino a 5 volte maggiore rispetto alla popolazione generale.

Ma l’ictus non è l’unico rischio. La FA, se non controllata, può causare o aggravare un scompenso cardiaco: la frequenza troppo elevata e la perdita della sincronia atrio-ventricolare riducono l’efficienza della contrazione cardiaca. Nel tempo, può comparire una cardiomiopatia tachicardica, con dilatazione del ventricolo sinistro e riduzione della frazione di eiezione.

Inoltre, la FA può peggiorare la qualità della vita, soprattutto nei pazienti con episodi frequenti o persistenti. La sensazione di affanno, la stanchezza cronica, i limiti all’attività fisica possono avere un impatto significativo sul benessere quotidiano, anche in assenza di eventi acuti gravi.

Come riconoscere la fibrillazione atriale

Riconoscere tempestivamente una fibrillazione atriale è fondamentale per avviare il percorso diagnostico e terapeutico corretto, soprattutto perché spesso la FA può essere asintomatica o manifestarsi con sintomi poco specifici.

Dal punto di vista clinico, i pazienti con fibrillazione atriale possono lamentare palpitazioni, cioè la sensazione di un battito cardiaco irregolare o accelerato. Possono avvertire anche senso di affanno, stanchezza, vertigini o, in casi più gravi, dolore toracico e sincope.

All’esame obiettivo, la pulsazione arteriosa è irregolarmente irregolare, cioè senza un ritmo prevedibile, e spesso la frequenza cardiaca è elevata. Questo è uno degli elementi più importanti che deve far sospettare una FA.

La diagnosi definitiva si basa sull’elettrocardiogramma (ECG), che mostra l’assenza delle onde P regolari e un ritmo ventricolare irregolare. L’ECG è semplice, rapido e indispensabile per confermare la fibrillazione atriale.

Nei casi in cui la FA sia parossistica e non documentata al momento della visita, si può ricorrere a monitoraggi prolungati con Holter o dispositivi indossabili che registrano il ritmo cardiaco per giorni o settimane, aumentando la probabilità di intercettare l’aritmia.

Come si gestisce una FA acuta?

Nel caso di un esordio acuto, la strategia di gestione dipende da tre fattori principali:

- Stabilità emodinamica: il paziente è in shock? Ha ipotensione severa, ischemia o edema polmonare acuto?

- In questo caso, si interviene urgentemente con una cardioversione elettrica, anche senza attendere la copertura anticoagulante.

- Durata della fibrillazione: quando è iniziata?

- Se la FA dura meno di 48 ore, si può procedere a una cardioversione (elettrica o farmacologica) anche subito, con copertura anticoagulante solo transitoria.

- Se invece dura da più di 48 ore (o da tempo incerto), il rischio che si sia formato un trombo è elevato: non si può procedere alla cardioversione immediata senza aver prima avviato un’adeguata anticoagulazione per almeno 3 settimane, oppure eseguito un’ecocardiografia transesofagea (TEE) per escludere trombi. In questo caso, la cardioversione immediata può essere pericolosa, perché il ripristino del ritmo sinusale potrebbe far “staccare” il trombo e causare un ictus.

- Sintomi e frequenza ventricolare: se il paziente è stabile ma tachicardico (es. 130–150 bpm), l’obiettivo iniziale è controllare la frequenza cardiaca con farmaci come beta-bloccanti o calcio-antagonisti, per migliorare i sintomi e ridurre il carico sul cuore.

Come ridurre il rischio e quale prognosi aspettarsi

Fortunatamente, grazie ai progressi della medicina, esistono strategie efficaci per ridurre le complicanze e migliorare la prognosi dei pazienti.

Il primo obiettivo è sicuramente la prevenzione dell’ictus, che si ottiene principalmente con una terapia anticoagulante adeguata. I farmaci anticoagulanti orali, in particolare gli anticoagulanti orali diretti (DOAC), hanno rivoluzionato la gestione della FA grazie alla loro efficacia e migliore profilo di sicurezza rispetto al warfarin. La scelta e la durata della terapia anticoagulante si basano su score clinici validati, come il CHA₂DS₂-VASc, che valutano il rischio tromboembolico individuale tenendo conto di fattori come età, ipertensione, diabete, storia di ictus e insufficienza cardiaca.

Parallelamente, il controllo della frequenza cardiaca è fondamentale per prevenire la cardiomiopatia da tachicardia e migliorare la qualità della vita. Farmaci come beta-bloccanti, calcio-antagonisti o digossina aiutano a mantenere una frequenza ventricolare adeguata, evitando che il cuore lavori in modo inefficiente.

Un altro aspetto importante è la gestione dei fattori di rischio modificabili. Controllare l’ipertensione arteriosa, trattare l’ipertiroidismo, gestire il diabete e l’obesità, limitare l’assunzione di alcol e favorire uno stile di vita sano sono tutti interventi che contribuiscono a ridurre la frequenza degli episodi di FA e la loro gravità.

Infine, in alcuni pazienti, soprattutto quelli con episodi ricorrenti o persistenti, può essere indicata una strategia di cardioversione elettrica o farmacologica programmata, o procedure più avanzate come l’ablazione transcatetere, che mira a eliminare il substrato elettrico responsabile della fibrillazione.

La prognosi della fibrillazione atriale dipende quindi dalla tempestività e appropriatezza del trattamento, dal controllo delle comorbilità e dalla motivazione del paziente a seguire la terapia e lo stile di vita raccomandati. Sebbene la FA sia una condizione cronica, con un adeguato approccio terapeutico molti pazienti possono condurre una vita normale e ridurre significativamente il rischio di complicanze gravi.

Fonti:

- 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS – European Heart Journal;

- Atrial Fibrillation: Epidemiology, Pathophysiology, and Clinical Outcomes – Journal of the American College of Cardiology;

- Management of Atrial Fibrillation – American Heart Association (AHA) Scientific Statement;

- Anticoagulation in Atrial Fibrillation – UpToDate;

- Atrial Fibrillation and Stroke Risk: CHA₂DS₂-VASc Score – Mayo Clinic;

- Atrial Fibrillation: Causes, Symptoms and Treatment – Cleveland Clinic;

- The Role of Rate and Rhythm Control in AF Management – National Institute for Health and Care Excellence (NICE).